Wer in die Berge geht, ist gut beraten, sich nicht nur auf die Piktogramm-Prognosen von Wetter-Webseiten wie wetter.com oder wetter.info zu verlassen. Die Chancen, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, erhöhen sich deutlich, wenn ihr in der Lage seid, einen verbalen Wetterbericht mit eigenen Beobachtungen von Bewölkung, Luftdruck und Temperatur abzugleichen. Hilfreich sind auch Bodenwetterkarten, auf denen auch Laien mit ein bisschen Übung die Großwetterlage erkennen können. Satellitenbilder und Wetterradars wiederum helfen bei der kurzfristigen Tourenplanung, da man so den Wetterbericht mit der tatsächlichen Entwicklung des Wetters abgleichen kann.

Um Wetterprozesse verstehen zu können, sind einige physikalische Grundlagen nötig. Zuallererst: Wie entstehen Wolken, wie Regen? Zwei Faktoren sind hier maßgeblich: Hebungsprozesse von Luftmassen sowie die Kondensation von Feuchtigkeit durch Abkühlung. Bekanntermaßen nimmt die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe ab, und warme Luft ist leichter als kalte. Deshalb steigen warme Luftmassen nach oben und kühlen zunehmend ab. Durch Verdunstung über den Meeren enthält Luft einen gewissen Anteil Wasserdampf.

Je nach Temperatur kann die Luft unterschiedlich viel Wasserdampf aufnehmen – je kühler sie ist, desto weniger. Die relative Luftfeuchtigkeit (Verhältnis der Wasserdampfmenge in der Luft zur maximal aufnehmbaren Menge) nimmt also beim Aufsteigen stetig zu. Ist eine Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent erreicht, kondensiert der Wasserdampf zu Wassertröpfchen (in großer Höhe zu Eisteilchen) – es entstehen Wolken. Ist die Luft immer noch wärmer als die der Luftmassen darüber, steigt sie weiter an, die Wolken wachsen nach oben. Irgendwann ist die Luft mit Feuchtigkeit übersättigt – es beginnt zu regnen.

Der Luftdruck macht‘s

Ob Luftmassen aufsteigen, hängt auch vom Luftdruck ab. Generell nimmt dieser innerhalb unserer Atmosphäre mit zunehmender Höhe ab – logisch, je weniger Luft darüber ist, desto weniger Gewicht „lastet“ auf der Luft darunter. Als Faustformel gilt: Pro zehn Höhenmeter nimmt der Druck um ein Hektopascal (hPa) ab.

Der Luftdruck auf einer bestimmten Höhe ist jedoch keine konstante Größe, sondern abhängig von der Wetterlage: In einem Hochdruckgebiet ist er höher, die Luftmassen sinken ab und Wolken lösen sich auf, in einem Tiefdruckgebiet niedriger, da Luftmassen am Boden zusammenströmen und aufsteigen.

Wer im Gebirge unterwegs ist, sollte deshalb einen Höhenmesser dabei haben, zur Orientierung – und weil dieser Luftdruckveränderungen anzeigt. Um eine Vergleichbarkeit zu sichern, wird der Luftdruck auf modernen Höhenmessern, Barometern und Bodenwetterkarten als relativer Luftdruck auf Meereshöhe angegeben. Bis 1013 hPa spricht man von Tiefdruck, darüber von Hochdruck. Sinkt der Luftdruck unter 1000 hPa, handelt es sich um ein ausgewachsenes „Tief“, unter 990 hPa meist um ein Sturmtief, bei Werten ab 1025 hPa um ein kräftiges „Hoch“. Auf Wetterkarten erkennt man die Druckverteilung anhand der Luftdrucklinien („Isobaren“). An diesen lässt sich auch die Windrichtung ablesen: In Hochdruckgebieten drehen sich die Luftmassen im Uhrzeigersinn, in Tiefdruckgebieten gegen ihn. Die Höhenwinde wehen dabei immer parallel zu den Isobaren.

Immer das Gleiche

In Europa befinden wir uns an der Grenze zwischen dem subtropischen Hochdruckgürtel und der polaren Tiefdruckrinne. Die Trennlinie zwischen diesen Wetterzonen, die „Polarfront“, verschiebt sich im Sommer nach Norden, im Winter nach Süden. Durch Störungsimpulse entsteht eine Welle in der Polarfront, die warme Luft nach Norden und kalte Luft nach Süden leitet. Durch die Erdrotation bildet sich eine Kreisbewegung der Luftmassen mit warmer Luft an der Vorderseite und nachfolgend kalter Luft – ein Tiefdruckgebiet („Zyklone“) entsteht (siehe Abb. 2).

Zyklonen laufen stets nach dem gleichen Schema ab: Zuerst kommt die Warmfront, die sich durch eine mehr oder weniger immer gleiche Wolkenabfolge auszeichnet, die mit Cirrus-Wolken beginnt (siehe Abb. 1). Einher geht dies mit einem Luftdruckabfall, wobei der nicht so ausgeprägt ist wie bei der nachfolgenden Kaltfront. Lösen sich einzelne Cirruswolken wieder auf, ist dies dagegen ein Schönwetterzeichen.

Mit der Warmfrontpassage ändert sich die Windrichtung auf West bis Südwest. Nach dem Warmfrontregen ist ein deutlicher Temperaturanstieg messbar. Vor allem im Sommer können schwach ausgeprägte Warmfronten ohne Niederschlag auftreten. Wolkenabfolge, Windrichtungsänderung und Erwärmung bleiben aber gleich. Im Winter ist Regen bis auf 2000 Meter oder höher immer Warmfrontregen.

Nach der Warmfront herrscht im Warmsektor der Zyklone für 12 bis 24 Stunden schönes Wetter. Bevor die Kaltfront mit teils kräftigen Frontgewittern eintrifft, ist ein deutlicher Luftdruckabfall zu registrieren. Typisch sind 2 bis 3 hPa in drei Stunden. Bei Veränderungen ab 5 hPa in drei Stunden steht ein Sturm bevor. Bevor die Kaltfrontwolken über einem stehen, kommt es zu starken Winden, häufig auch zu Sturmböen. Mit der Kaltfrontpassage dreht der Wind auf Nord bis West.

Aufgrund dieser immer gleichen Abfolge sind kaltfrontbedingte Notfälle in den Bergen fast immer vermeidbar – durch eigene Beobachtungen und indem man zeitnah zur Tour einen aktuellen Wetterbericht einholt.

Leider tauchen „Warmfront“ und „Kaltfront“ in Wetterberichten kaum noch auf. Wenn aber von „dichten Wolken mit im Verlauf einsetzendem, anhaltendem Regen“ die Rede ist, ist damit eine Warmfront gemeint. „Schauer und Gewitter mit nachfolgend deutlich niedrigeren Temperaturen“ bedeutet eine Kaltfront.

Besser verzichten

Wie intensiv eine Kaltfront ausfällt, hängt unter anderem davon ab, wie warm die Luft davor und wie kalt die Luft dahinter ist. In den Bergen kann jedoch jede Kaltfront zumindest lokal stark ausfallen. Doch selbst für Profis ist es schwierig vorherzusagen, ob sie ihr Unwetterpotenzial bereits in der Nordschweiz oder erst im Salzburger Land ausleben wird.

Ist eine Kaltfront zu erwarten, solltet ihr auf große Touren verzichten oder zumindest nur Routen angehen, wo ihr abseilen und das aufziehende Wetter beobachten könnt (also südwest- bis nordexponiert), um rechtzeitig die Flucht nach unten anzutreten. Denn neben den generellen Gefahren bei Gewittern können auch durch vereisten und verschneiten Fels oder Unterkühlung lebensbedrohliche Situationen entstehen.

Kaltfronten samt Gewittern können zu jeder Tageszeit eintreffen und sind des Bergsteigers größter Feind. Vom Temperatursturz abgesehen bergen jedoch alle Gewitterarten ein ähnliches Unwetterpotenzial mit Blitzschlag, Sturm und Hagel.

Zwei Zutaten sind generell zur Entstehung von Gewittern nötig: ausreichend Feuchtigkeit in der Luft und ein markantes vertikales Aufsteigen dieser feuchten Luftmassen, auch Hebung genannt. Die Klassifizierung erfolgt anhand der Ursache für diese Hebung.

Bei Kaltfrontgewittern sorgt die sich unter die warme Luft schiebende Kaltluft für die Hebung, bei Wärmegewittern ist es die starke Erwärmung der bodennahen Luft (Thermik). Bei orografischen Gewittern werden die Luftmassen durch Berge zum Aufsteigen gezwungen. Im Gebirge wird die Hebung somit immer verstärkt, weshalb es hier vermehrt und zu kräftigeren Gewittern kommt.

Die Luftfeuchtigkeit erkennt ihr an der Wolkenbildung – viele Wolken, viel Feuchtigkeit. Wärme- und orografische Gewitter treten meist am Nachmittag und frühen Abend auf, denn zuerst müssen sich ja die mächtigen Gewitterwolken (Cumulonimbus) aufbauen. Bei sommerlicher Gewitterneigung ist deshalb ein früher Aufbruch und eine frühe Rückkehr von der Tour wichtig. Dazu solltet ihr die Wolkenentwicklung immer im Auge haben, um rechtzeitig reagieren zu können.

Ein Sonderfall sind Gewitter an Konvergenzlinien. Hier kommt es zu einer markanten Hebung aufgrund des bodennahen Zusammenströmens von Luftmassen (Konvergenz) vor einer Kaltfront. Die Konvergenzlinien sind in Wetterkarten als durchgezogene Linie parallel vor der Kaltfront eingezeichnet. Bei starken Gewittern an der Konvergenzlinie ist das Wettergeschehen an der Kaltfront oft nur noch schwach ausgeprägt.

Gemein ist allen Gewitterarten ihr Auftreten vorwiegend im Sommer, von April bis September. Und für alle Arten gilt, dass man sie möglichst beim Feierabendbier auf der Hütte oder im Tal erlebt.

Mehr:

Weitere Artikel:

Erkennen, was das Wetter macht

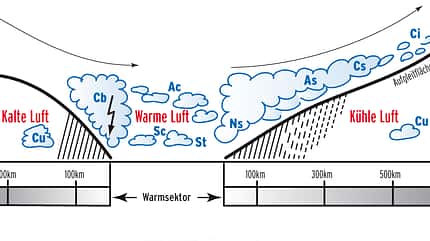

1) Erst warm, dann kalt

Das Wettergeschehen zieht von links nach rechts. Zuerst kommt die Warmfront: Die warme Luft gleitet über die kühlere Luft davor auf, wobei eine sich zunehmend verdichtende Aufgleitbewölkung entsteht (beginnt mit Cirrus-Wolken, die sich zu Cirrostratus-, dann zu Altostratus und schließlich zu Nimbostratuswolken verdichten – die Wolkenuntergrenze senkt sich dabei immer weiter ab). Dann folgt das Schönwetterfenster des Warmsektors, bevor die Kaltfront Schauer, Gewitter und deutliche Abkühlung bringt. In Staulagen kann der Niederschlag länger anhalten. Danach tritt zumindest vorübergehend eine Wetterberuhigung ein. Je nach Großwetterlage können weitere Zyklonen, ein Zwischenhoch oder ein Hochdruckgebiet folgen.

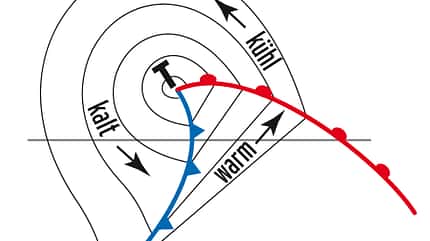

2) Alles dreht sich

Ein Tiefdruckgebiet (Zyklone) aus der Vogelperspektive. Die Zyklone bewegt sich von links nach rechts, dabei dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn. An der Warmfront (rot) wird kühle Luft von warmer ersetzt, an der Kaltfront (blau) warme Luft von kalter. Je enger die Luftdrucklinien („Isobaren“) beieinander liegen, desto größer ist das Druckgefälle und desto stärker der Wind im betroffenen Gebiet. Irgendwann holt die Kaltfront die Warmfront ein. Dann ist von einer „Okklusion“ die Rede – die Zyklone löst sich in der Folge auf.

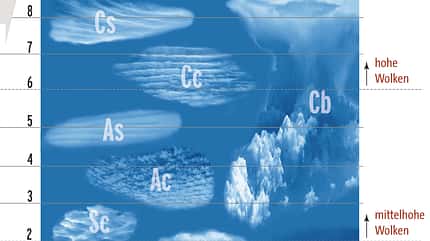

3) Kleine Wolkenkunde

Wolken werden in zehn Wolkengattungen unterteilt, dazu kommen zahlreiche Wolkenarten und -unterarten. Hauptkriterium für die Unterscheidung ist die Höhe der Wolken: Ganz oben sind die Eiswolken (Cirro-): Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs) und Cirrocumulus (Cc). Darunter kommen die mittelhohen Wolken (Alto-): Altocumulus (Ac) und Altostratus (As). Im Wolkenerdgeschoss befinden sich Stratus (St), Stratocumulus (Sc) und Cumulus (Cu). Die klassische Regenwolke Nimbostratus (Ns) erstreckt sich über das untere und das mittlere Wolkenstockwerk. Die Gewitterwolke Cumulonimbus (Cb) ist die einzige Wolke, die sich über alle drei Wolkenstockwerke ausdehnen kann. Stratus steht für Schichtwolke, das heißt eine Feuchtigkeitsschicht bedeckt den ganzen Himmel, häufig sieht man weder Anfang noch Ende. Als Cumuli werden aufsteigende Wolken bezeichnet, sei es durch Thermik oder Scherwinde in verschiedenen Höhen oder durch aufsteigende Luft an einer Bergkette, wodurch der Föhnfisch Altocumulus lenticularis entsteht.

Mehr:

Weitere Artikel:

Richtiges Verhalten bei Gewittern

Blitzentladungen erfolgen meist an den höchsten Gebäuden oder Gegenständen. Exponierte Grate oder gar Gipfel sind deshalb die denkbar ungünstigste Position. Metall zieht den Blitz zwar nicht stärker an, leitet aber perfekt. Drahtseile und Gipfelkreuze aus Metall werden so zu tödlichen Starkstromleitungen.

Der „höchste Punkt“ bezieht sich auf einen Umkreis von 50 bis 100 Metern, weshalb ihr auch auf flachen Gletschern oder Almwiesen besonders gefährdet seid. Auch einzelne Bäume sind zu meiden – der Blitz kann auf daneben oder darunter stehende Menschen überspringen.

Verhaltens-Tipps bei Gewitter

In der Fotostrecke: Die wichtigsten Verhaltenstipps bei Gewitter, zusammengestellt von unserem Schwester-Magazin outdoor

Rinnen sind bei Gewittern ebenfalls kein guter Aufenthaltsort, da sie sich schnell zu reißenden Bächen mit enormer Steinschlaggefahr verwandeln können. Letztere ist bei starkem Regen in jedem steilen Gelände zu beachten.

Relativ sicher ist ein gleichmäßig hoher, dichter Wald. Auch am Fuß einer mindestens 15 Meter hohen Felswand seid ihr relativ sicher, sofern ihr wenigstens zwei Meter von der Wand entfernt seid (sonst Übersprunggefahr). Dort auf einer isolierenden Unterlage (Rucksack, Seil) mit wenig Kontaktfläche zum Boden kauern und Füße geschlossen halten, um eine Schrittspannung zu vermeiden. Nicht gegenseitig berühren!

In exponiertem Gelände solltet ihr unbedingt eine Selbstsicherung anbringen, die lang genug ist, damit sie am Boden aufliegt und so nicht als Stromleitung fungiert. Bei nahen Blitzeinschlägen können Menschen mehrere Meter durch die Luft geschleudert werden!

Bücher zum Wetter

Wer sich intensiver mit der Thematik beschäftigen möchte, dem seien zwei informative Bücher empfohlen. Sowohl „Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger“ von Peter Albisser als auch der Alpin-Lehrplan „Wetter und Orientierung“ von Gerhard Hofmann et al vermitteln alles Wissenswerte vom Aufbau der Atmosphäre bis zu wetterbedingten alpinen Gefahren.

Futter für Wetterfrösche im Netz

Wetterbericht für die Alpen

• www.alpenverein.de/template_loader.

php?tplpage_id=115

• www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/

wetter/detailprognose.html

• www.zamg.ac.at/wetter/prognose

Aktuelle Messwerte

• www.wetteronline.de/aktuell.htm

• www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/

wetter/aktuelles_wetter.html

• www.wetter.at

Satellitenbilder

• www.sat24.com (Europa)

Niederschlagsradar

• www.meteox.de (Mittel-/Westeuropa)

• wetterradar.vorarlberg.at

(zentraler Alpenraum)

Wettermodellprognosen / Wetterkarten

• profi.wetteronline.de

• www.wetterzentrale.de/topkarten

Allgemeine Wetterinfos

• www.top-wetter.de

• www.dwd.de

Wetterkurse

• www.wetter-kurse.de

Mehr:

Weitere Artikel: