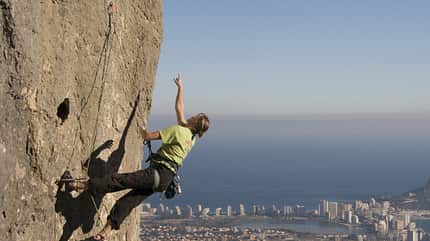

Klettern an der Leistungsgrenze übt eine große Faszination auf jeden Kletterer aus. Seit Beginn des Rotpunktkletterns Mitte der 70er Jahre sind diese Leistungsgrenzen immer weiter nach oben geschoben worden. Dies gilt nicht nur für die Leistungsspitze, sondern in größerem Maße für die Leistungsbreite. Heute bereits nach kurzer Zeit in der Halle oder am Fels Routen im sechsten oder siebten Grad zu klettern, ist keine Seltenheit. Dies macht meist Lust auf mehr. Taktisch geschicktes Vorgehen und die Auswahl der richtigen Routen helfen, schwierigere Routen zu punkten.

Das Projektieren von Routen an der eigenen Grenze ist nicht nur eine Sache des Kletterns. Es ist auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und den eigenen Emotionen und Stimmungen. Eine Route an der eigenen Leistungsgrenze erfordert einen angstfreien, konzentrierten und annähernd perfekten Durchstieg bei möglichst günstigen äußeren Bedingungen. Dieser Grenzgang erfordert volle Konzentration und alle Energie. Neben der richtigen Taktik gilt es daher, den eigenen Stil zu entwickeln.

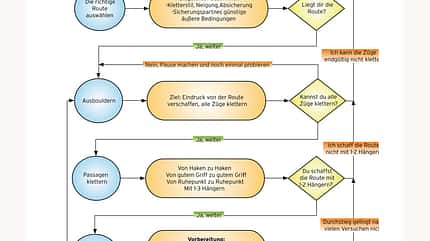

Erfolgreiches Rotpunktklettern besteht aus vier Schritten: Route auswählen, Ausbouldern, Passagen klettern und Durchstiegsversuche. Wenn ihr diese richtig angeht, erhöhen sich eure Erfolgschancen beträchtlich.

Anmerkung

Wenn hier von „Rotpunkt“-Klettern die Rede ist, bezieht sich das auf das freie Durchsteigen einer Route an einem Stück, und schließt den u.a. als „Pinkpoint“ bekannten Stil mit ein, bei dem die Expressen bereits hängen. Sowohl der Autor als auch die Redaktion klettern sind sich des Unterschieds zwischen „Rotpunkt“ und „Pinkpoint“ durchaus bewusst, haben aber der Einfachheit halber und der Verbreitung wegen den Oberbegriff „Rotpunkt“ gewählt.

Route auswählen

Einsteiger ins Rotpunktklettern sollten das Ziel nicht zu hoch wählen. Das Rotpunktniveau liegt etwa einen UIAA-Grad über dem, was ihr onsight klettern könnt. Eine weitere entscheidende Größe ist der „Liegefaktor“. Jeder Kletterer hat bestimmte Präferenzen, Stärken und Schwächen. Die Annäherung an einen neuen Grad geht leichter in einer Route, die einem liegt. Der sogenannte Liegefaktor hängt von der Neigung (plattig, senkrecht, überhängend oder stark überhängend), dem Kletterstil (technisch, ausdauernd, Stelle, athletisch, fingerkräftig) und der Absicherung (gut, mittel, schlecht) ab. Versuche Informationen über die Route einzuholen, um dir von vornherein das für dich günstigste Projekt auszusuchen.

Äußere Faktoren

Informationen gibt es in Kletterführern, im Internet (zum Teil mit Videos) oder von anderen Kletterern. Zwei weitere Aspekte sind für die Routenauswahl wichtig: Projektieren dauert mitunter lang, und du benötigst Zeit und Sicherungspartner für die Route. Ideal ist ein Sicherungspartner, der am selben Fels wie du ein Projekt hat oder sogar die gleiche Route projektiert. Der zweite Aspekt betrifft die Bedingungen an der Route. Für den Durchstieg an der Leistungsgrenze benötigst du, zumindest in den höheren Schwierigkeitsgraden, optimale Bedingungen. Die Route muss trocken sein und die Temperaturen müssen stimmen. Eine Südwand im Sommer zu probieren oder eine Route, die bekannterweise lange nass bleibt, macht es schwieriger, dein Projekt erfolgreich abzuschließen.

Das Ausbouldern

Das erste Ausbouldern soll dir einen Eindruck von der Route verschaffen. Konzentriere dich daher auf die Kletterzüge. Versuche, ein Gefühl für die Bewegungen zu bekommen. Investiere noch nicht zu viel Kraft in das Klettern längerer Passagen. Du musst noch nicht alle Züge klettern können. Beim Ausbouldern ist es hilfreich, ein wenig technisch klettern zu können. Einfache Seilzugtechnik und das Klettern mit einer Trittschlinge ermöglichen das einfache Einhängen des nächsten Hakens und das Topropen einer Passage. Oder du verwendest einen Clipstick, um den nächsten Haken vorzuhängen. So kann man leichter die nächsten Züge auschecken oder höhere Griffe abtasten.

Gleich im Vorstieg

Steige am besten gleich im Vorstieg in die Route ein. Im Vorstieg bekommt man schnell einen Eindruck davon, wie schwierig die Haken einzuhängen sind, und man ist in der günstigeren Position, um die Züge auszuchecken. Ausbouldern im Toprope ist nur in senkrechten oder leicht überhängenden Routen sinnvoll. Sobald die Routen steiler werden oder Dächer haben, hängt man im Toprope zu weit von der Wand weg und kann die Züge schlecht ausbouldern. Wenn du beim Ausbouldern einen Haken nicht aus der Kletterposition einhängen kannst, greif in die Schlinge und klippe dann. Das spart Kraft. In steileren Routen hängst du nach einem Vorstiegssturz oft frei in der Luft. Hier ist es hilfreich, wenn du dich durch Anziehen und Loslassen mit Unterstützung des Sicherers am Seil hocharbeiten kannst.

Langsam die Züge erarbeiten

Wenn beim ersten Mal nicht gleich alle Züge gelingen, ist dies noch kein Grund aufzugeben. Nähere dich diesen Zügen in kleinen Schritten. Versuche nicht gleich, den ganzen Zug zu klettern, sondern bring dich mit Seilhilfe in eine Position, aus der du den Zug nur zu einem Drittel oder zur Hälfte machen musst. Mit Seilhilfe kannst du langsam ein Gefühl für die Bewegung gewinnen, herausfinden, wie die Griffe am besten zu halten sind und wo die Füße am besten stehen. Gute Unterstützung bekommt man immer, wenn man ein Projekt gemeinsam probiert. Die Stärken und Schwächen ergänzen sich dann. Schließlich solltest du nach einigem Probieren den Zug klettern können. Gelingt es dann immer noch nicht, solltest du eine Pause machen und es später noch einmal probieren. Vielleicht kommt dir dann die zündende Idee für den Zug.

Ist dies nicht der Fall, muss man auch das Scheitern akzeptieren. Klettern ist ein Kreislauf aus Versuchen und Scheitern. Der Umgang mit dem Scheitern ist genauso lehrreich wie der erfolgreiche Durchstieg. Vielleicht ist diese Route noch nicht die Richtige für dich. Jeder Kletterer, gleich welchen Niveaus, gerät in diese Situation.

Nach dem ersten Ausbouldern solltest du noch einmal selbstkritisch abschätzen, wie groß der Aufwand ist, die Route zu klettern. Wie gut und sicher kannst du die Züge und Passsagen klettern? Stell dir noch einmal die Frage: wie oft und regelmäßig komme ich an die Route? Wenn du dies alles positiv beantworten kannst, greife die Route mit voller Energie an.

Passagen klettern

Je nachdem wie nah die Route an deiner Grenze ist, wird es erforderlich sein, die Bewegungsabläufe gut „einzuschleifen“, also durch mehrmaliges Klettern ins Gedächtnis einzuprägen. Daher ist es wichtig, sich logische Passagen zu überlegen. Zunächst ist dies der Abstand der Haken. Allerdings tritt beim Klettern von Haken zu Haken oft das Problem auf, dass man beim Wegklettern vom Haken eine Position hat, die einen Zug leichter macht. Daher solltest du möglichst schnell längere Passagen von Ruhegriff zu Ruhegriff klettern.

Von Ruhegriff zu Ruhegriff

Wichtig ist es dann, die korrekte Startposition beim Losklettern nach dem Ruhen einzunehmen, um gleich den richtigen Eindruck von der Schwierigkeit der Stelle zu bekommen. Diese Passagen von Ruhegriff zu Ruhegriff solltest du gut einschleifen. Später muss jeder Tritt, jede Körperposition schnell, präzise und ohne Nachdenken eingenommen werden. Klettere die gleichen Passagen ruhig zwei bis drei Mal hintereinander mit kurzen Pausen. Schaffst du dies, dann solltest du sie gut genug für Durchstiegsversuche beherrschen.

Präzision, Tempo, Ökonomisierung

Lege auch das Klettertempo für die Passagen fest. Steiles Gelände ist schneller, flacheres langsamer zu klettern. Die Durchstiegsversuche in steilen Routen sind ein Lauf gegen die Zeit. Je zügiger du die Bewegungen bei gleicher Präzision ausführen kannst, umso weniger dicke Arme bekommst du. Diese Ökonomisierung der Route ist wesentlich für den Erfolg im Rotpunktklettern. Bedenke beim Einschleifen, welche Passagen im Durchstieg schwierig sind. Ist es wichtig, möglichst entspannt an die Schlüsselstelle zu klettern? Dann solltest du den Einstieg besonders gut einschleifen. Kommst du relativ einfach an die Schlüsselstelle und musst dann schwer rausklettern? Dann musst du die Schlüsselpassage und das Rausklettern einschleifen. Meist ist es wichtiger, den Ausstieg als den Einstieg einzuschleifen. Aus dem Hängen kommt einem der Ausstieg leicht vor, im Durchstieg musst du diesen mit dicken Armen klettern. Es ist daher günstig, den Ausstieg besonders gut „draufzuhaben“.

Spät klippen

Du kannst davon ausgehen, dass du im Durchstiegsversuch die Kletterstelle nicht optimal klettern wirst. Natürlich behältst du die passende Griff-Tritt-Kombination bei, aber dir rutscht bei einem Zug ein Fuß weg, du musst einen Griff nachfassen oder musst schnappen, wo es aus dem Hängen noch statisch ging. Dies sollte beim Einschleifen berücksichtigt werden.

Du darfst die Kletterstelle nicht im Sinne von genau einer optimalen Lösung perfektionieren, sondern musst Abweichungen von dieser Lösung einkalkulieren. Daher solltest du beim Einschleifen:

· nicht zu lange Pausen machen, um die Vorermüdung zu simulieren,

· versuchen, die Stelle fertig zu klettern, wenn dir ein Zug mal nicht 100%ig gelingt,

· soweit möglich versuchen, die Haken auch von einem anderen Griff aus zu klippen,

· Passagen bewusst dynamischer oder schnell klettern (denk dran: der Durchstieg ist ein Lauf gegen die Zeit),

· Passagen auch bei schlechteren äußeren Bedingungen klettern.

Diese Maßnahmen simulieren bereits beim Einschleifen, wie es im Durchstieg sein wird. Wenn du die Passage so klettern kannst, erhöht das deine Chancen auf einen erfolgreichen Durchstieg.

Nicht zu vergessen sind die Klipppositionen. Sobald du Passagen klettern kannst, musst du versuchen, die Haken aus dem Klettern einzuhängen. Das Einhängen der Haken ist oft genauso schwierig wie das Klettern der Stelle. Überkopf solltest du soweit möglich keine Haken einhängen, da dies zusätzlich Kraft beim Seil hochziehen kostet.

Durchstiegsversuche

Das spielerische Ausbouldern und Passagen klettern ist nun vorbei. Der Stressfaktor nimmt mit jedem Versuch zu. Jetzt willst du ja endlich rauf und das Projekt abschließen. Jeder Fehlversuch lässt dich wieder an dir selbst und deinem Plan für die Route zweifeln. Wenn du bis jetzt ordentlich gearbeitet hast, solltest du selbstsicher deinen Plan weiter verfolgen. Stellst du fest, dass du eine Passage schlecht ausgebouldert oder eingeschliffen hast, dann solltest du diese noch einmal ausbouldern, bevor du weitere Versuche machst.

Denk dran: Es geht um den angstfreien, konzentrierten und annähernd perfekten Durchstieg deines Projekts. Bereite dich also ordentlich auf die Route vor und warte auf günstige äußere Bedingungen. Vor dem ersten Versuch wird die Route durch kraftsparendes Klettern von Haken zu Haken präpariert. Die Schlingen werden eingehängt, die Griffe noch einmal geputzt und die Züge noch einmal ins Gedächtnis gerufen.

Der Durchstieg

Zwischen einzelnen Versuchen solltest du eine Pause von mindestens 20 bis 30 Minuten machen. Dies ist die Zeit, in der sich die mit Laktat belasteten, dicken Arme wieder abbauen. In der Pause, zumindest aber die letzten Minuten vor dem nächsten Versuch, solltest du dich leicht bewegen, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Nach einem Tag mit mehreren ernsthaften Versuchen ist die Haut oft in Mitleidenschaft gezogen und brennt. Zwei bis drei Ruhetage helfen Haut, Motivation und Muskulatur zu regenerieren und wieder mit vollem Elan ins Projekt einzusteigen.

Machst du dir einen Kopf?

In der Regel benötigt man etwa die gleiche Zeit, die man zum Ausbouldern und Passagen klettern benötigt hat, für Durchstiegsversuche. Schaffst du am ersten Tag alle Züge und kannst nach zwei weiteren Tagen die Passagen mit ein bis zwei Hängern klettern, dann solltest du etwa mit drei Tagen für Durchstiegsversuche rechnen. Schaffst du die Route bei guten Bedingungen und in guter Form nicht in dieser Zeit, dann solltest du selbstkritisch die Ursache analysieren. Ist die Route vielleicht doch (noch) zu schwierig? Dann solltest du eine Pause machen, Grundlagen trainieren und fitter wieder zurückkehren.

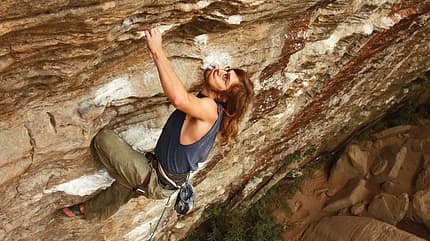

Machst du dir einen Kopf um die Route? Die lange Auseinandersetzung mit einer Route kann dich psychisch stark belasten. Manchmal hilft es auch hier, eine Pause zu machen, andere Routen zu klettern und dann mit frischer Psyche die Route erneut zu probieren.

Der Durchstieg

Nach einiger Zeit gelingt der (lang) ersehnte Durchstieg. Freude und ein Gefühl von Erlösung stellen sich ein. Endlich ist der „Kampf“ zu Ende. Manchmal folgt ein leichtes Motivationsloch, doch meist wächst der Wunsch nach mehr. In Abwandlung des Reinhard-Karl-Zitats „Wirklich oben bist du nie“ gilt beim Rotpunktklettern: „Wirklich an der Grenze war das nicht.“ Du spürst, dass du eine noch etwas schwierigere Passage klettern kannst, dass du noch etwas kleinere Griffe halten kannst, dass der Dynamo noch etwas weiter gehen kann. Dann beginnt der Kreislauf von vorn. Du kannst wieder eine geeignete Route wählen, ausbouldern und irgendwann klettern.

Über den Autor

Der ehemalige Bundestrainer Guido Köstermeyer wurde 1991 Deutscher Meister im Sportklettern und belegte bei der Weltmeisterschaft im gleichen Jahr den dritten Platz. Am fränkischen Fels punktete er 1995 die Route Shangrila, mit 8c+ seine schwerste Erstbegehung. Der promovierte Sportwissenschaftler und Diplom-Trainer im Klettern arbeitet an der Uni Erlangen-Nürnberg. Sein Buch „Peak Performance“, unlängst in der 5. Auflage erschienen, enthält umfassende Trainings- und Taktikanleitungen fürs Sportklettern. Wer tiefer einsteigen will, kann es im klettern-shop bestellen.

Weiterlesen:

Vor dem Klettern

Du selbst musst dich genauso präparieren wie die Route. Beginne mit dem physischen Aufwärmen. Der Kreislauf muss aktiviert, die Finger warm werden. Laufe ein paar Minuten langsam an der Wand lang, durch Armkreisen bringst du Blut in die Arme und wärmst die Schultern auf. Je nach Geschmack kannst du am Boden ein paar leichte Züge klettern oder die Finger durch Kneten eines Gummirings oder Softtennisballs aufwärmen. Wenn du dich körperlich warm fühlst, beginnst du mit dem psychischen Aufwärmen. Versetze dich mit der Formel „GERADE“ in den idealen Leistungszustand.

GERADE

GEdanken

Konzentriere dich mit deinen Gedanken

auf dein Projekt. Leg die Alltagsprobleme zur Seite und befasse dich nicht mit anderen Kletterern am Fels.

Reise durch den Körper

Die Reise durch den Körper dient dazu, das optimale Anspannungsniveau herzustellen. Bei extremer Anspannung hilft diese Methode, sich zu beruhigen. Setze oder lege dich hin und schließe die Augen. Versuche an nichts zu denken, spüre deine Muskeln. Spanne die Muskeln von der Wade bis zu den Fingern nacheinander kurz kräftig an, und entspanne danach jeweils 3 bis 5 Sekunden.

Atmung

Wenn du zu lasch bist, kannst du dich durch scharfes, lautes Ein- und Ausatmen aktivieren.

Du nimmst die Herausforderung an und freust dich auf die Aufgabe!

Du solltest nicht zweifeln, sondern die Route mit der Einstellung „Ich will es versuchen, wenn ich scheitere, ist es nicht schlimm“ angehen. Mit positivem Denken alleine ist noch niemand die Wand hochgeklettert. Eine positive Einstellung zu der selbst gewählten Aufgabe hilft aber beim Durchstieg. Mit Einstellungen vom Typ „Ich schaffe das sowieso nicht! Ich habe keine Kraft!“ stellt sich der Erfolg meist nicht ein. Ebenso wenig sollte man sich unter Druck setzen.

Erhobenen Hauptes – Aufrecht

Die Körpersprache drückt den Gemütszustand aus, beeinflusst die eigenen Einstellungen, die Wirkung auf andere und so zum Teil auch Erfolg und Misserfolg. Vor dem Losklettern solltest du eine selbstbewusste Haltung einnehmen. Stell dich mit geradem Rücken hin, nimm den Kopf hoch und atme tief durch.

Während des Kletterns

Jetzt steigst du ein, das Bewegungsprogramm startet. Versuche von Anfang an rhythmisch und ruhig zu atmen. An Schüttelpunkten hilft es, den Atem zu kontrollieren und mehrmals ruhig und tief durchzuatmen. Bring deine Gedanken auf die anstehende Kletterstelle und befasse dich nicht damit, wie du zu deiner jetzigen Position geklettert bist. Egal ob das gut oder schlecht war, die nächste Passage ist zu überwinden.

Ruhen, aber nicht totschütteln

Am Ruhepunkt kannst du die Arme ausschütteln und eventuell am Oberschenkel etwas dehnen. Vermeide aber, dich „totzuschütteln“ (zu lange zu verharren). Wechsle die Arme relativ schnell etwa alle 5 bis maximal 10 Sekunden. Sonst besteht die Gefahr, dass eine Hand komplett zuläuft. Denk an die Atemkontrolle am Ruhepunkt. Sobald du die Atmung wieder unter Kontrolle hast, wird es Zeit weiterzuklettern.

Bei fast jedem Weitergreifen kannst du etwas regenerieren, in dem du vor dem Greifen den nach oben gehaltenen Arm kurz ausschüttelst. Je schwieriger die Routen werden, umso weniger gute Ruhepunkte gibt es und das kurze Schütteln beim Weitergreifen wird immer wichtiger.

Rituale und Selbstsuggestion

Vielen Kletterern hilft es, sich beim Klettern verschiedene Formen von Selbstanweisung zu geben. Dies kann durch lautes oder gedankliches Vorsagen einer Selbstanweisungen wie „Steig zum Klippen immer einen Tritt höher!“ erfolgen. Alternativ helfen kleine Impulshandlungen, sich noch einmal zu motivieren und auf die nächste Stelle zu konzentrieren. Ein beliebtes Ritual ist das Wegpusten von Chalk an den Fingern vor dem Losklettern. Andere Methoden sind das tiefe Ein- und Ausatmen oder der Motivationsschrei.