Risiko gehört zum Leben. Es entsteht dort, wo der Mensch Unsicherheiten und Gefahren begegnet. Mit dem Risiko muss man sich auseinandersetzen.“ Das

sogenannte Risikomanifest des Deutschen Alpenvereins, 2005 von der Hauptversammlung verabschiedet, beschreibt das Verhältnis des größten alpinen Vereins der Welt zum Umgang mit Gefahr und Unfällen im Alpinsport.

Wer jetzt im Frühjahr den ersten Felskontakt hat, muss sich mit dem Thema Risiko anders befassen als der reine Hallenkletterer. Für viele wird es sogar der erste Felskontakt ihres Lebens sein, für andere eines der ersten Male draußen: Rund ein Drittel aller Kletterer hat erst in den letzten beiden Jahren damit angefangen.

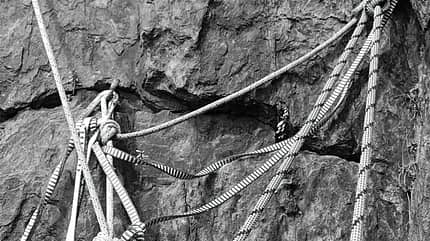

Wer aus der Halle kommt, muss sich auf andere Verhältnisse einstellen. Drinnen herrscht die Norm, draußen die Natur und damit ein gewisses Maß an Chaos und Zufälligkeit. Sowohl die Felsqualität als auch die Absicherung von Routen ist sehr unterschiedlich. Die Felsqualität hängt vom Gestein und vom Grad und der Art der Erosion ab. Die Absicherung der Routen bestimmt dagegen in unseren Breiten immer noch in erster Linie der Erstbegeher, der so viele oder so wenig Bohrhaken setzt, wie ihm richtig erscheint. Das werden in den letzten Jahren zwar generell eher mehr, aber in vielen alten und leichteren Routen ist die Zahl der fixen Sicherungen eher niedrig.

Deshalb darf man nicht überall stürzen, muss die richtige und zum eigenen Können passende Route finden, muss auf seinen Kopf aufpassen – im Gebirge natürlich noch mehr als im Klettergarten. Kurz: Draußen kommen neue, andere Risiken dazu. Die gute Nachricht ist aber: Wenn wir uns darauf einstellen und keine Fehler machen, ist die Gefahr eines Unfalls sehr gering.

Klettern versus Schlittenfahren

Das Risiko ist ja primär eine statistische Größe und gibt die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls wieder. Lange Zeit galten Klettern und Bergsteigen als besonders riskante Sportarten, wohl, weil man sich am sprichwörtlichen Abgrund bewegt und weil dramatische Bergunfälle die Berichterstattung und damit die Wahrnehmung des Sports dominieren. Die Statistik lehrt uns aber, dass das Unfallrisiko in vielen anderen Sportarten höher ist, wenn man die Zahl der Sportausübenden und die Dauer der Sportausübung mit einbezieht. Die Bergwacht Baden-Württemberg rückte zum Beispiel im letzten Jahr zu rund 200 Einsätzen aus, aber nur knapp acht Prozent davon waren Kletterunfälle. Die meisten Sportunfälle gab es beim Skifahren und Wandern, Schlittenfahren und Mountainbiken lagen mit Klettern gleichauf.

Restrisiko bleibt

Die Unfallzahlen berücksichtigen allerdings nicht, dass beim Klettern das Risiko sehr schwerer Verletzungen bis hin zum tödlichen Unfall eher besteht als bei vielen anderen Spotarten. Dieses Risiko reduzieren wir beim Klettern, indem wir entsprechende Sicherheitsausrüstung einsetzen, aber auch, indem wir uns richtig verhalten. Dennoch bleibt immer ein kleines Restrisiko. Je gefährlicher die Ausgangssituation ist (je höher also das Basisrisiko),

desto größer bleibt auch das Restrisiko. Bezogen auf das Klettern heißt das, dass in einer brüchigen alpinen Nordwand auch der Experte mit höherem Restrisiko unterwegs ist als am sonnigen Arco-Sportkletterfels. Das leuchtet ein. Und deutet sich auch in den Unfallstatistiken des DAV an (siehe Grafiken).

Eine Frage der Einstellung

Risiko ist etwas, womit wir leben müssen. Was wir aber normalerweise wollen, ist Sicherheit, ist möglichst die Abwesenheit von Gefahr oder zumindest die weitgehende Kontrolle darüber. Auch Sicherheit ist keine absolute, sondern eine vielfältige Größe. Für den einen ist es ein physikalischer Wert (der Bohrhaken hält 30 kN), für den nächsten eine Verhaltensweise (ich mache immer einen Partnercheck), für den dritten ein Gefühl (ich habe alles unter Kontrolle).

Eine Frage der Wahrnehmung

Beides, Risiko und Sicherheit, sind auch eine Frage der Wahrnehmung. Die Risiko hängt teils von unserer Einstellung, teils aber auch von unserem Wissen um die Gefahr ab. Häufig leben deshalb die, die von den möglichen Gefahren am Fels noch wenig wissen, unbeschwerter als der erfahrene Kletterhase – allerdings auch gefährlicher. Dass der Umgang mit dem Risiko von der Einstellung und vom Charakter abhängt, zeigt sich ziemlich klar in der Statistik: Die Altersgruppe der 16 bis 27-Jährigen ist besonders stark von Kletterunfällen betroffen. Und ein zweite Gruppe ebenfalls: Männer. Während bei den jungen Kletterern neben der altersbedingten Ungestümheit auch noch Unerfahrenheit mitspielen könnte, wird Männern eher traditionelles Rollenverhalten zum Verhängnis. Spätestens seit Grönemeyer wissen wir: Männer müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Auch wenn das eben manchmal keine so

gute Idee ist.

Das Risiko beim Klettern:

Sicherheit ist relativ

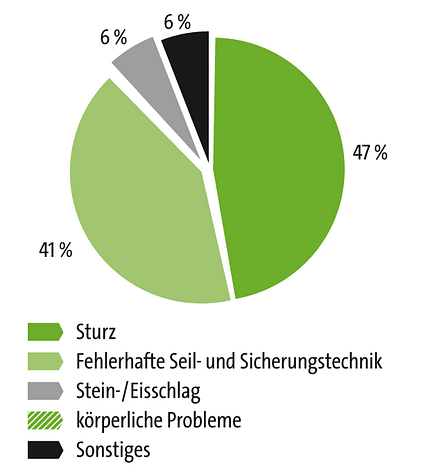

Mindestens ebenso wichtig wie die Unfallzahlen und deren Verteilung sind natürlich Untersuchungen zu Unfallursachen, denn daraus können Schlüsse zur Vermeidung von Unfällen gezogen werden. Pit Schuberts Lehrbücher „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ belegen, dass alles, was passieren kann, auch einmal passiert – und sei es noch so exotisch. Statistisch gesehen sind es aber die gängigen Fehler, bei denen sich das Risiko am schnellsten reduzieren lässt.

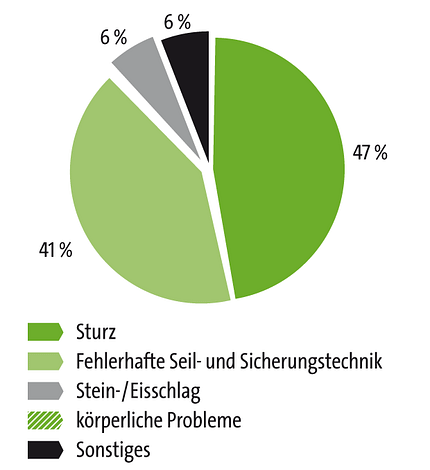

Dass der Sturz die häufigste Unfallursache darstellt, ist beim Klettern eine fast schon banale Erkenntnis. Wenn wir nie stürzen würden, gäbe es auch kaum Unfälle. Aber beim Klettern wird nun mal gestürzt. Beim Sportklettern ist der Sturz quasi Teil des Systems, schließlich wollen wir da an unsere eigene Leistungsgrenze gehen.

Aber auch, wenn der Sturz nicht als Möglichkeit eingeplant ist, stürzen wir manchmal. Ein Fuß rutscht vom Tritt, ein Griff bricht aus, wir verlieren das Gleichgewicht – das kann unerwartet passieren. Meist ist so ein Sturz Folge einer Unachtsamkeit, eines Fehlers, den wir gemacht haben. Dass der Sturz zum Unfall wird, setzt aber noch mehr voraus, nämlich dass die Sicherungen in Qualität oder Quantität nicht ausreichen, um einen schmerzhaften Aufprall am Fels oder Boden zu verhindern.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Im Sinne der Risikominimierung bedeutet das, dass wir die Situation am Fels unter Kontrolle bringen müssen. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen wollen, muss die Route oder die betreffende Passage gut gesichert sein. Wenn sie das nicht ist, müssen wir sie selbst gut abzusichern versuchen. Wenn das nicht geht, müssen wir abwägen, ob uns die Route das Risiko von Unfall und Verletzung wirklich wert ist.

Nur wenn wir die Schwierigkeit im Griff haben, können wir mit weniger Absicherung leben

– wobei immer das Restrisiko eines unerwarteten Sturzes bleibt. Wer seine Kletterkarriere möglichst lang genießen will, gewöhnt sich daher an, für ausreichende Sicherung auch im leichteren Gelände zu sorgen. Da, wie weiter oben erwähnt, hier die Bohrhaken meist weniger üppig sprießen als bei den härteren Routen, gehört zum Felsklettern dazu, dass man lernt, mit Keilen und Schlingen (für Sanduhren, Felszacken, Bäume) umzugehen. Und dass man lernt, dass draußen anfangs zwei Schwierigkeitsgrade weniger gehen als in der Halle.

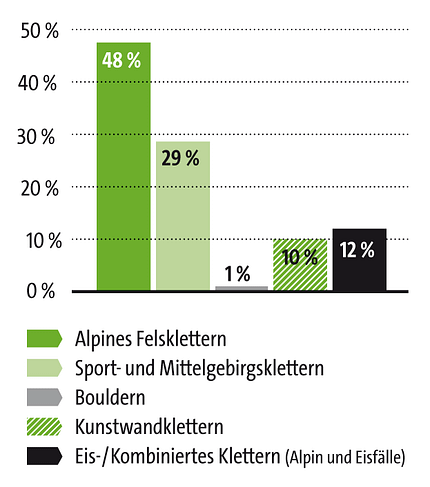

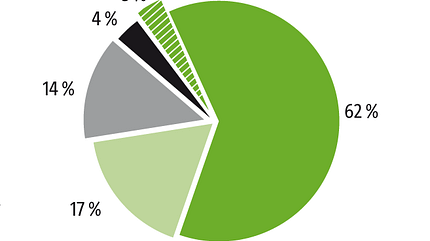

Unfallstatistik des DAV

Die DAV-Unfallstatistik erfasst die Unfälle, die dem Versicherungsservice des DAV gemeldet werden. Alpine Unfälle mit hohen Bergungskosten werden sehr umfassend gemeldet, bei den Sportkletterunfällen ist von einer Dunkelziffer auszugehen.

Bis 2005 wurde die Verteilung der Unfälle auf die Spielarten des Kletterns ausgewiesen und zeigte das alpine Felsklettern weit vorn. Die statistische Basis dieser Aussage ist wegen der genannten Dunkelziffer schwach.

Die Unfallstatistik des DAV erscheint alle zwei Jahre, die Zahlen für 2008 und 2009 liegen noch nicht komplett vor. In den letzten Jahren kamen beim Klettern pro Jahr ungefähr acht Personen ums Leben. Die häufigste Unfallursache ist der Sturz ins Seil oder auf den Boden, wobei bei den links angezeigten Werten auch die Stürze von Alleingängern und beim seilfreien Gehen beinhaltet sind.

Fehler bei der Seil- und Sicherungstechnik liegen als Unfallursache an zweiter Stelle, wobei hier meist ein Sturz die Folge ist (zum Beispiel Fehlbedienung des Sicherungsgeräts, Ablassen mit zu kurzem Seil, Abseilen über Seilenden, falscher Knoten).

Solche Fehler weisen bei den Sportkletterunfällen im Mittelgebirge einen höheren Anteil auf als beim Alpinklettern. Das dürfte aber auch daran liegen, dass tödliche Stürze beim Sportklettern ohne solche Fehlbedienungen unwahrscheinlicher sind als im Gebirge. Relativ gering ist statistisch gesehen die Gefahr, durch Stein- oder Eisschlag ums Leben zu kommen. Dennoch sollte man sich auch dieses Risikos bewusst sein.

Grundregeln zur sicheren Seiltechnik

Richtig Sichern

- Partnercheck vor jedem Start

- Sicherungsgerät richtig bedienen

- immer eine Hand am Bremsseil, richtige Position der Bremshand beachten

- kein Schlappseil

- Partner möglichst beobachten, immer aufmerksam sichern

- richtige Sicherungsposition wählen:

möglichst leicht seitlich versetzt unter Vorsteiger, nahe an der Wand

- in gestuftem Gelände und bei Aufschlaggefahr auf Bändern oder dem Boden: hart sichern

- in steilerem Gelände, bei Anprallgefahr am Fels: weich sichern

- mit dem Partner kommunizieren

Richtig Umfädeln und Ablassen

- am Umlenker eindeutige Kommunikation über Seilkommandos, Aktionen ankündigen und abstimmen

- nie den Partner ohne ausdrückliche Aufforderung aus der Sicherung nehmen, im Zweifel immer vorher nachfragen

- beim Umfädeln am Umlenker: Selbst-sicherung mit Redundanz

- falls zum Umfädeln Ausbinden notwendig: Einbindeknoten unbedingt vor Lösung der Selbstsicherung genau prüfen

- falls Fixierung des Seils am Gurt mit Verschlusskarabiner: unbedingt verschließen, Verschluss prüfen

Richtig Abseilen

- beim Erreichen von Abseilstellen an Abbruchkanten: Selbstsicherung oder Seilsicherung durch Kletterpartner

- an allen Abseilstellen: ständige Selbstsicherung mit Bandschlinge und Verschlusskarabiner

- Abseilstand prüfen und nötigenfalls ergänzen, alte Schlingen ersetzen oder ergänzen

- vor dem Abseilen Abseilgerät und Sicherung mit Kurzprusik prüfen

- beim Abseilen Seil beobachten, verhängte Seile rechtzeitig freimachen

- jedes Seilende mit einem Knoten versehen, falls nicht absolut feststeht, dass das Seil lang genug ist

Literatur zum Thema

Sicherheit und Risiko in Fels und Eis

Die Buchreihe des alpinen Sicherheitspapstes Pit Schubert umfasst inzwischen drei Bände. An vielen Unfallbeispielen zeigt Pit Schubert Fehlerquellen beim Klettern und Bergsteigen auf. Bergverlag Rother, Preis 24,90 €.

Alpinlehrplan Sicherheit am Berg

In Band 5 des Alpin-Lehrplans erklären Pit Schubert und Pepi Stückl Ausrüstung und Sicherungstechnik in Fels und Eis. Leider ist das Buch von 2003 in manchen Details nicht mehr ganz aktuell. BLV Buchverlag, Preis 29,90 €

Sicher sichern

Umfassend, detailliert und kompetent – an Michael Hoffmanns Standardwerk zum Thema gibt es wenig auszusetzen. Hier finden sich wirklich viele Tipps zum optimalen Umgang mit Seil und Sicherungen.

Panico Alpinverlag,

Preis 19,80 €.

Vorsicht beim Sichern

Neben dem Sturz sind es vor allem Fehler beim Sichern und in der Seiltechnik, die zum Unfall führen. Der DAV hat im Jahr 2004 untersucht, wie es um die Sicherungstechnik in den Hallen bestellt ist, und stellte fest, dass rund ein Drittel der Sichernden Fehler machten, die im Sturzfall fatale Folgen gehabt hätten. Schlappseil, falsche Sicherungsposition, Fehlbedienungen des Sicherungsgeräts wurden da häufig festgestellt. Wobei die Fehler keineswegs nur bei unerfahrenen Kletterern zu sehen waren. Der große Anteil fehlerhafter Seil- und Sicherungstechnik an den tödlichen Sportkletterunfällen (siehe nächste Seite) deutet darauf hin, dass auch am Fels die Fehlerquote zu hoch ist.

Gefahrenquellen, die in der Halle nicht existieren, sind der Abstieg und das Abseilen. Zwar sind Abseilmanöver am Gesamtunfallaufkommen nur mit knapp zehn Prozent beteiligt, bei den tödlichen Kletterunfällen liegt ihr Anteil aber viel höher. Kein Wunder, führen Abseilfehler doch in der Regel zu weiten, ungebremsten Stürzen.

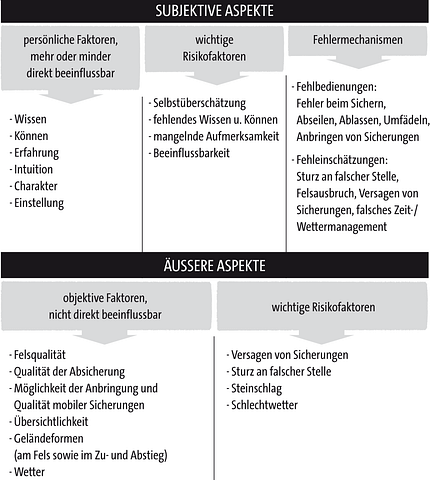

Von der Regel über die Erfahrung zur Intuition

Sowohl die Statistik als auch die Analyse von Einzelfällen zeigt, dass es meist individuelle Fehler sind, die zum Unfall führen. Das heißt anders herum, dass Sicherheit am Fels in allererster Linie von unserem eigenen Verhalten abhängt. Draußen ist in hohem Maße Eigenverantwortung gefragt, wozu auch gehört, die richtige Balance zwischen Wollen und Können zu finden.

Der Bergführer und Psychologe Jan Mersch führt in „bergundsteigen“, einer Zeitschrift über Sicherheit im Bergsport, aus, dass Einsteiger vor allem einfache Regeln lernen und danach handeln müssen (zum Beispiel richtig sichern, Kurzprusik beim Abseilen, Standplatzbau). Ihr findet auf diesen Seiten viele Hinweise, wie ihr euer Tun am Fels sicherer macht.

Könner greifen laut Mersch dagegen auf ein größeres Wissen und Erfahrung zugrunde. Jahrelange Erfahrung schließlich führt beim Experten zu einem intuitiven Erfassen von Gefahrensituation und zu intuitivem Handeln. Vieles geht einem mit der Zeit in Fleisch und Blut über. Vieles lässt sich aber auch durch Kurse oder geeignete Literatur lernen.

Um beim Klettern möglichst risikoarm unterwegs zu sein, braucht es jedenfalls immer die Bereitschaft, Neues zu lernen. Es braucht das Wissen um bestimmte Grundregeln, das Akzeptieren der eigenen Verantwortung und das Handeln danach. Es braucht ständige Aufmerksamkeit sowie die Fähigkeit zur Selbstreflektion und den Mut, zu sich selbst und manchmal auch zu anderen „Nein“ zu sagen. Und ganz gelegentlich braucht es auch ein bisschen Glück.

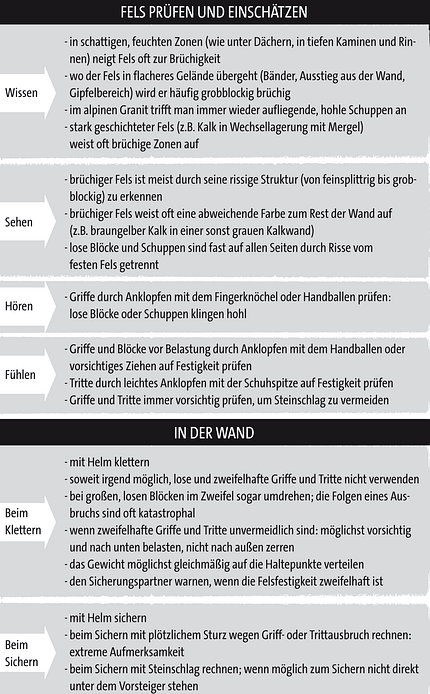

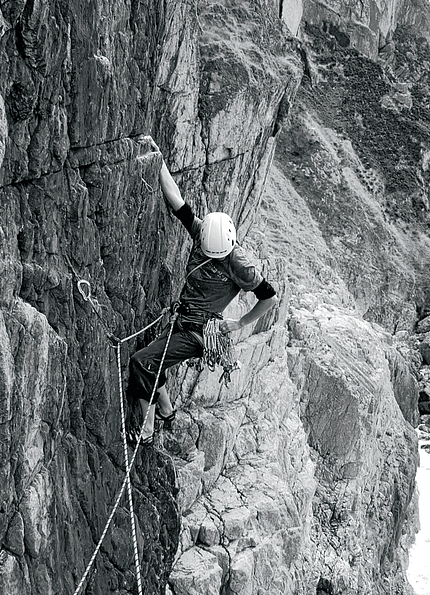

Tipps zum Klettern in brüchigem Fels

Was man tun kann, um sicher durch losen Fels zu klettern, ist in dieser Tabelle (siehe unterhalb) zusammengefasst. Besser ist natürlich, sich festes Gestein zum Klettern auszusuchen. Manche finden dies aber auch langweilig - wie der Brite James MacHaffie. Rechts im Bild klettert er "Terrorhawk" (E6) in Nord-Wales.