Die karge Upper Dolpo Region liegt auf gut 4500 Metern Höhe. Die Einheimischen können wegen der schwierigen klimatischen Bedingungen nur rund 20 Prozent ihrer Lebensmittel selbst anbauen – und das auch nur in einem sehr kleinen Zeitfenster von ca. Juni bis September.

Kleine, einfach gebaute Gewächshäuser könnten die Lage der Menschen dramatisch und auf vielfache Art und Weise verbessern. Dazu hat Trailrunner und Nepal-Fan Peter Hinze das „Dolpo Projekt“ ins Leben gerufen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, 12 dieser Mikro-Gewächshäuser im Herbst 2019 zu errichten. Sieben Gewächshäuser sind bereits finanziert – u.a. auch durch direkte finanzielle Hilfe der Outdoor-Firmen Eagle Creek, Hauser Exkursionen, EXPED, GSI.

Spenden in jeder Höhe können helfen – weitere Infos zum Spendenaufruf hier

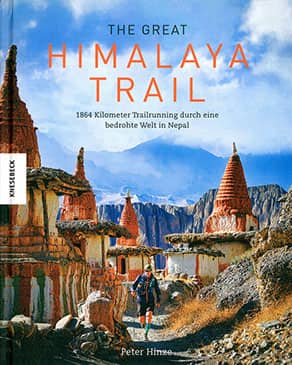

Mehr über Peter Hinze und sein Abenteuer „Great Himalaya Trail“ erfahrt ihr in unserem Interview

(gibt's auch als PDF zum Download oben)

outdoor: Du bist von Beruf Journalist, hast unter anderem das Nachrichtenmagazin Focus mitbegründet. Gleichzeitig bist du seit Jahren Ultraläufer. Wie verträgt sich die Schreibtischtätigkeit mit dem Extremsport?

Peter Hinze: Ich hatte damals sehr gute Arbeitsbedingungen, bei denen ich auch über das Laufen an besonderen Orten berichten konnte.Aber ich habe Focus 2011 verlassen und schreibe inzwischen nur noch wenig. Freie Journalisten haben es schwer auf dem Markt.Wie bei vielen Kollegen sind deshalb alternative Berufe angesagt: So führe ich jetzt zusammen mit meiner Frau ein Spa in München. Außerdem habe ich mich auf das Bücherschreiben verlegt.

Rund 25 Mal hast du den Himalaja bereist, warst auch schon oft in Nepal. Was fasziniert dich an dem Land?

Es ist diese besondere Kombination von Natur und Menschen. Ich liebe die Berge, und der Himalaja in Nepal besitzt eine unbeschreiblich schöne und – na, ich würde sagen – auf dieser Welt einzigartige Landschaft. Die Nepalesen müssen seit jeher mit extremen Bedingungen zurechtkommen. Sie leben zum Teil in großer Höhe, oft sehr abgeschieden und sind überwiegend arm. Trotzdem strahlen die meisten sehr viel Freundlichkeit und Zufriedenheit aus.

Du wolltest durch Nepal laufen, um es noch besser kennenzulernen. Wie lernt man ein Land kennen, wenn man die ganze Zeit rennt?

Laufen ist einfach meine Leidenschaft. Aber diese Tour darf man nicht mit einem Marathon vergleichen: Es sollten ja keine Rekorde aufgestellt werden, es ging nicht um Zeiten. Bergauf joggt man da auch nicht, sondern geht sehr zügig. Und um 16 oder 17 Uhr war immer Feierabend angesagt, um noch mit den Menschen in den Dörfern zu sprechen oder sich mal einen Tempel anzuschauen und dergleichen.

Am Ende bist du auf 1864 Kilometer gekommen, hast 95 561 Höhenmeter im Aufstieg gemacht, verteilt auf 87 Tage. Wie genau kann man so ein Mammut-Unternehmen planen?

Nicht bis ins Detail. Ich habe unterwegs ziemlich schnell gemerkt, dass man sehr gut in Dorf B übernachten kann, auch wenn man eigentlich nach Dorf A wollte. Mit den Rahmenplanungen habe ich ein Jahr, bevor es losging, angefangen. Ich bin im Vorfeld einmal nach Kathmandu geflogen, habe Robin Boustead getroffen, der sozusagen der Erfinder des Great Himalaya Trails ist, habe meinen Haupt-Guide kennengelernt und mich um Permits gekümmert. Man braucht für jede der 15 Regionen ein Permit, die Kosten variieren von zehn US-Dollar pro Woche bis zu 100 US-Dollar pro Tag. Übrigens, die beste Website dazu: taan.org.np

Und wie hast du dich körperlich vorbereitet?

Mit vielen Läufen. Für die erste Trail-Hälfte fiel das Training in die Wintermonate, und da bin ich eher auf flachem Terrain gelaufen – Berge wären natürlich besser gewesen. Außerdem war ich fünfmal im Höhenlabor, wo die extremen Gebirgslagen simuliert werden.Tatsächlich hatte ich dann auch in Höhen über 5300 Meter keine Probleme, obwohl ich früher durchaus schon mal höhenkrank geworden bin.

In deinem Buch »The Great Himalaya Trail« steht, du hättest nicht eine einzige Blase bekommen. Kaum vorstellbar ...

Das mit den Blasen stimmt, meine Traillaufschuhe saßen optimal. Insgesamt habe ich übrigens fünf Paare verschlissen. Auch ansonsten habe ich das Ganze gut vertragen, bekam aber hinterher ein paar Probleme: zum einen eine Plantarfasziitis, eine Entzündung im Bereich Fußsohle-Ferse, die auf Überlastung hindeutet. Außerdem ist meine Urinblase geschrumpft. Wir konnten unterwegs einfach nicht genug trinken, es gibt vielerorts zu wenig Wasser. Also musste ich zurück in Deutschland anfangs ständig auf Toilette.

Der 29-jährige Dafuri Sherpa ist der einzige, der dich auf dem ganzen Trek begleitet hat. Ist er ebenfalls ein Ultraläufer?

Er bestreitet keine Wettkämpfe, ist aber ein super Läufer. Und wir haben einen ähnlichen Rhythmus. Um auf den langen Strecken in eine Art Flow zu kommen, braucht man so jemand unbedingt. Eigentlich sollte der sehr gute Läufer Pasang Sherpa mein Haupt-Guide sein, aber er rannte zu schnell. Und in meiner viermonatigen Monsunpause hat er sich nach einem Trail-Wettkampf nach Belgien abgesetzt. Unsere Zelte und die Kochausrüstung hatte er vorher in Nepal verkauft.

Oh – und dann?

Dann musste ich einen neuen Guide mit einer Lizenz von der Regierung organisieren. So eine Lizenz hatte Dafuri leider nicht. Man darf das Verhältnis zu den Sherpas nicht zu sehr romantisieren. Auch, wenn man sich unterwegs gut versteht, ist das Ganze für sie ein Job. Ich hatte immer drei Begleiter, die bis zu 15 Kilo Gepäck trugen, während mein Rucksack nur drei Kilo wog.

Der Trail ist nicht beschildert, und die Sherpas kannten nicht den ganzen Weg. Habt ihr auch mal ungewollte Umwege gemacht?

Wir kamen am Tashi-Labsta-Pass (5750 m) in einen äußerst heftigen Schneesturm, da sind wir umgedreht und haben einen Bogen ge- macht, 100 Kilometer. Wir wollten aus psychischen Gründen nicht noch mal rauf. Ansonsten: wenig Umwege, aber oft zeitraubende »Shortcuts«. Die Sherpas mögen Shortcuts, die einen direkter zum Ziel bringen als der Weg. Auch wenn es ultrasteil oder total ver- buscht ist, die Strecke verkürzt sich ja ...

Wo habt ihr übernachtet? Und wie habt ihr euch unterwegs verpflegt?

Überwiegend bei Bauern. In den abgelegenen Gegenden ist das so üblich. Mal in deren Küche, mal im Kartoffellager, manchmal haben sie einem ihr eigenes Bett gegeben. Ein paarmal waren wir auch in Lodges, also Touristen-Unterkünften, im Everest- und im Annapurna-Gebiet. Und rund ein Fünftel der Nächte haben wir gezeltet. Gegessen haben wir auch überwiegend in Dörfern. Oft wird dort erst gekocht, wenn jemand vorbeikommt, weil es völlig normal ist, dass der dann etwas essen will. Leider konnte ich mich nicht gegen meine Sherpas durchsetzen, die haben fast immer auf zwei Stunden Dal-Bhat-Mittagspause bestanden.

Dal Bhat, das nepalesische Nationalgericht aus Reis und Linsen – magst du es noch?

Es schmeckt eigentlich gut, wird dort aber mehrmals täglich gegessen, und schließlich konnte ich es nicht mehr sehen. Jetzt, nach knapp zwei Jahren, könnte ich es mal wieder wagen. Bei Schwarztee mit Yakbutter war es eher umgekehrt: anfangs furchtbar, inzwischen mag ich ihn. Ich würde aber jedem Nepal-Reisenden empfehlen, etwas Tee von zu Hause mitzunehmen. Manchmal tut vertrauter Geschmack einfach gut.

Welche Abschnitte des GHT würdest du Weitwanderern besonders empfehlen?

Wenn es ihre erste Nepal-Reise ist: Manaslu. Anders als in der Everest-Region erlebt man da noch traditionelles Nepal und hat zugleich eine gute Infrastruktur mit Lodges. Abenteuerlicher und einsamer geht es in der Kanchenjunga-Region zu, obwohl dort der dritthöchste Berg der Welt steht – mein Tipp für Besuch zwei. Besonders ursprünglich ist Upper Dolpo, nah an der Grenze zu Tibet. Über diese Region schreibe ich gerade ein Buch und habe ein Crowdfunding-Projekt gestartet (s.o.), um die Menschen mit Gewächshäusern zu versorgen.

Tourismus in Nepal: Fluch oder Segen?

[Überlegt.] Puh. Im Khumbu, also der Everest-Region, ein Fluch. Da hat die Regierung es versäumt, Grenzen zu setzen, der Massentourismus dort zeigt viele negative Auswirkungen. Ansonsten aber ein Segen, denn die Menschen haben kaum andere Möglichkeiten, ihren Lebensstandard zu verbessern.

Unterwegs habt ihr Folgen des Klimawandels beobachtet. Wo wird er am deutlichsten?

In Höhen zwischen 2500 und 4000 Metern. Es wächst weniger Gras, immer häufiger leiden die Yaks an Futtermangel. Wir haben unterwegs oft Ärzte getroffen, die nach der traditionellen tibetischen Medizin praktizieren, nun aber immer seltener die notwendigen Heilkräuter finden. Und die Gletscher gehen zurück. Dadurch bilden sich neue Schmelzwasserseen. Wenn sie zu groß werden, drohen den Dörfern im Tal Überflutungen.

Wenn du dir etwas für Nepal wünschen könntest, was wäre es?

Dass es das bleibt, was es ist: ein großartiges Land mit großartigen Menschen.