Wenn Trainer, Ärzte und Wissenschaftler sich beruflich mit dem Klettern beschäftigen, kommen neue Erkenntnisse zutage. Hier präsentieren wir die interessantesten Veröffentlichungen vom IRCRA-Kongress in Chamonix. Die International Rock Climbing Research Association (IRCRA) tagt regelmäßig, um den Austausch von Wissenschaftlern, Trainern und Ärzten zu fördern. Hier zeigen wir die interessantesten Veröffentlichungen der IRCRA-Kongresse im Überblick.

Die interessantesten Erkenntnisse vom IRCRA-Kongress in Bern 2023:

Boulder Styles + Abenteuer und Emotion + Männer verletzen sich anders als Frauen + Biss und Offenheit als entscheidende Eigenschaften + Frauen trainieren ungern + Alles wird schneller + Besser bouldern, besseres Gedächtnis + Natürliche Schwankungen + Schütteln hilft immer + Feine Unterschiede + Worauf es ankommt + Besser regenerieren + Stärkere Arme

Die interessantesten Veröffentlichungen des IRCRA-Kongresses 2018 in Chamonix:

Siehste?! Visuelles Suchverhalten und Kletterleistung + Aufmerksamkeit & Kletterleistung + Jugendliche Finger – Wachstumsfugen + (Klettern) Lernen von den Vorfahren + Hoher Alkoholkonsum + Strategisch bouldern + Anatomie der Klimmzüge + Kletterfluss und Ökologie des Lernens + Schmerzresistent + Was Kletterer brauchen + Kraft parat – Kontaktkraft beim Klettern + Stressforschung: Angst essen Spaß auf

Der Routenbau im Bouldern hat sich verändert, von schlichten Festhalte-Problemen zu multifaktoriellen Bewegungsherausforderungen. Bei seiner Untersuchung fand der Routenbauer und Wissenschaftler Julian Henz von der Sporthochschule Köln heraus: Sowohl fortgeschrittene als auch weniger fortgeschrittene Boulderer wünschen sich visuell ansprechende, abwechslungsreiche Kletterzüge in der passenden Schwierigkeit. Unsichere Züge im oberen Wanddrittel sind bei Boulderern der unteren und mittleren Grade weniger beliebt, bei den stärkeren konnte er eine Vorliebe feststellen für Probleme, die athletische und fingerkräftige Passagen bieten und deren Lösungsmöglichkeit nicht zu offensichtlich ist. Parkour Style wurde von allen Befragten als nur mäßig attraktiv empfunden, trotz der Popularität im Wettkampf. Generell finden technisch anspruchsvolle Boulder mit delikaten Herausforderungen für Balance und Füße die meisten Fans.

Technisch anspruchsvolle Boulder sind in allen Graden beliebt.

Was motiviert Menschen, riskantere Kletterdisziplinen wie Tradklettern oder Bergsteigen zu verfolgen?

Warum hohes Risikopotenzial beim Klettern für manche Menschen ein großer Motivator ist, hat den britischen Forscher Marley Willegers interessiert. Genauer untersucht hat er dazu deren Gefühlswelt und besonders die persönlich empfundene Selbstwirksamkeit. Er ging davon aus, dass die Erklärung der sensation-seeking Adrenalinjunkies zu kurz greift, und entdeckte, dass manche Tradkletterer und Bergsteiger gerade deshalb höhere Risiken eingehen als andere, weil sie das Risiko und daraus entstehende Angstgefühle kontrollieren können und diese erlebte Gefühlskontrolle ihnen bei der Emotionsregulation im Alltag hilft – allerdings nur zeitweise.

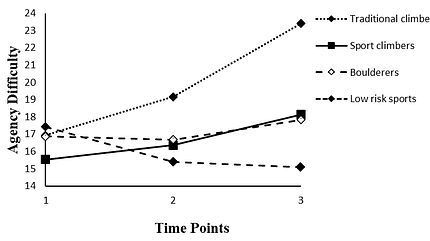

Agency - wie handlungsfähig fühlen sich Kletternde mit Risiko-Fokus?

Innerhalb der Untersuchung stellten Willegers und seine Kollegen weiter fest, dass High-Risk-Sportler im Vergleich zu Sportkletterern und Ausübenden weniger risikoreichen Sportarten in ihren engeren Beziehungen größere Schwierigkeiten hatten, ihre Gefühle auszudrücken und damit umzugehen. Nach der Ausübung ihres Risikosports (Tradklettern oder Alpinklettern) fühlten sie sich eher in der Lage, mit Emotionen umzugehen und die Richtung ihres Lebens aktiv zu beeinflussen. Sie fühlten sich also selbstwirksamer, auch im Vergleich zu Low-Risk-Sportlern oder Fallschirmspringern. Allerdings hatten die High-Risk-Sportler auch höhere Ansprüche daran, wie gut sie ihr Leben unter Kontrolle haben wollten, als die genannte Kontrollgruppe. Mit der Zeit (nach einer bis sechs Wochen) schwand dieses Empfinden jedoch wieder: Die High-Risk-Sportler empfanden es als schwieriger, ihre Emotionen zu regulieren, je länger der letzte Kletterausflug her war.

Emotionsregulation: Im Alltag mit Gefühlen klarkommen

Alpinisten und Tradkletterer sind also mitnichten Adrenalinjunkies, sondern suchen riskantere Ziele auf, weil ihnen die am Berg erforderliche Emotionskontrolle hilft, mit ihren Gefühlen besser klarzukommen und sie sich im Alltag handlungsfähiger fühlen – für eine Weile.

Wer sich beim Bouldern verbessern möchte, hat ein höheres Verletzungsrisiko.

Über 50 Prozent der kletternden Probanden des norwegischen Wissenschaftlers Gudmund Groenhaug waren 2022 verletzt. Dabei unterschieden sich die Verletzungsmuster nach Geschlecht: Männer verletzten sich hauptsächlich an den Fingern (48,3 Prozent), Frauen an der Schulter (35 Prozent). Dazu verletzen sich Frauen doppelt so oft an Fuß oder Knöchel wie Männer. Außerdem fand er heraus, dass Schulterverletzungen die bislang immer am häufigsten aufgetretenen Fingerverletzungen in der Hitparade der Kletterverletzungen zu verdrängen scheinen. Dazu fragte Groenhaug ab, welches Ziel die verletzten Kletterer verfolgten. Wer sich im Klettern verbessern oder fitter werden wollte, verletzte sich um 20 Prozent öfter als diejenigen, die einfach nur ihre allgemeine Fitness erhalten wollten.

Ob man unter Kletterern bestimmte Persönlichkeitseigenschaften vorfindet und wie diese mit der Kletterleistung zusammenhängen, wollte die rumänische Sportpsychologin Maria Stefania Ionel wissen. Schon vor ihrer Untersuchung war bekannt, dass sportliche Menschen zu Extraversion, emotionaler Stabilität und Gewissenhaftigkeit neigen. 2021 waren Kletternden vier Persönlichkeitsprofile zugeordnet worden: gesund (aufgeschlossen und mehr oder weniger emotional stabil), neurotisch (etwas weniger emotional stabil), gemäßigt (verträglich und gewissenhaft) und neugierig (aufgeschlossener und impulsiv). Ionel wollte wissen, ob Persönlichkeitsfaktoren einen Einfluss auf die Kletterleistung haben. Das Ergebnis: Ja, und zwar mehr als Alter und andere demographische Faktoren. Bessere Kletterer waren gewissenhaft, emotional stabil und deutlich aufgeschlossener als weniger gute. Dazu waren einige weniger verträglich (less agreeable). Die Haupteigenschaft von starken Kletterern war indes Biss (grit), also eine Mischung aus Gewissenhaftigkeit, Leidenschaft und Beharrlichkeit. Fazit: Biss ist für die Kletterleistung ausschlaggebender als Alter, Geschlecht oder Erfahrung.

An Systemboards trainieren Frauen meist lieber als an Campus- und Fingerboard.

Frauen sind seltener im Trainingsbereich anzutreffen. Der Frage, warum das so ist, versuchten sich Kaja Langer und Nicolay Stien anzunähern. Sie fanden heraus, dass spezifischeres Training wie etwa am Kilterboard von ihren Probandinnen eher geschätzt wurde als semispezifisches wie Krafttraining an Ringen, Griffbrett und Co. Da beide Trainingsmethoden einen positiven Effekt auf die Boulderleistung haben, empfehlen die Forscher, die Trainingsinhalte anhand der persönlichen Ziele und Vorlieben auszuwählen.

Um optimal für Wettkämpfe zu trainieren, müssen die Anforderungen genau analysiert werden. Dabei stellten Claudia Augste und Marvin Winkler von der Uni Augsburg fest: Die Belastungszeiten beim Speed, Bouldern und Lead werden allesamt kürzer. Unter anderem das neue Regelwerk mit kürzeren Zeitfenstern sei dafür verantwortlich, dass nicht nur im Speed, wo der Trend mit schnelleren Zeiten vielleicht offensichtlich ist, sondern auch beim Bouldern und Lead die Kletternden immer schneller werden. Auch die dynamischen Bewegungsanforderungen trügen dazu bei, dass sich die Kontaktzeiten mit Griffen und Wand verring-erten. Beim Bouldern stellten die Forscher dazu noch die Tendenz zu weniger Versuchen mit mehr Pause fest. Analysiert wurden ein Weltcup und die WM 2018. Als Schlussfolgerung empfehlen Augste und Winkler, die Belastungszeiten für das Kraftausdauer-Fingertraining am Fingerboard von 7:3 (Sieben Sekunden hängen, drei Sekunden Pause) auf 6:2 zu senken.

Oriane Bertone und Mitstreiterinnen beim Besichtigen der Finalrouten im Finale der WM in Bern 2023.

Merkfähigkeit ist eine Schlüsselfähigkeit fürs Bouldern: Im Wettkampf sowieso, aber auch beim regulären Bouldern ist hilfreich, wenn man schon vor dem Abheben eine Idee davon hat, was zu tun ist und wo es langgeht. Das Kurzzeitgedächtnis verfügt allerdings nur über begrenzt Speicherplatz. Der luxemburgische Sportwissenschaftler Jerry Medernach von der Uni Letzebuerg stellte drei Gruppen (fortgeschrittene Anfänger, gute und extrem gute Kletterer) vor die Aufgabe, sich Bouldersequenzen zu merken. Die Anfängergruppe konnte sich knapp vier Griffe und Bewegungen merken, die guten um die sechs, und die besten Kletterer sieben. Dabei konzentrierten sich die Anfänger hauptsächlich auf die Griffe selbst, während die fortgeschritteneren Kletterer sich sowohl auf Griffe als auch auf die Bewegungen dazu konzentrierten. Dabei profitierten die erfahreneren Kletterer davon, dass sie besser imstande waren, die Einzelinformationen (zum Beispiel Griffe und Tritte) zu bündeln (zu Bewegungen). Außerdem verfügen sie über ein größeres Bewegungsrepertoire im Langzeitgedächtnis, das ihnen erlaubt, bekannte Muster zu erkennen und diese auch besser abzuspeichern. Gehirnjogging lässt sich also auch in der Kletterhalle durchführen.

Ob das Hormonlevel innerhalb des Menstruationszyklus sich auf Angst beim Klettern auswirkt, wollte Andrea Carolina Castillo Piedra vom Justisse College International in Kanada herausfinden. 80 Prozent der Probandinnen, die ihren Zyklus und Angstlevel beim Klettern über drei Monate beobachteten, stellten fest, dass sie in ihrer letzten Zykluswoche (in der Lutealphase) weniger Angst und bessere Leistung an den Tag legten. Dies widerspricht der bislang geläufigen Annahme, dass Klettern in der Lutealphase hormonbedingt schwerer falle.

Schütteln hilft immer: Hier Domen Skofic im Weltcupfinale.

Wieviel Kraft noch aus einem Arm herauskommt, wenn man die Blutzufuhr komplett verhindert, untersuchte Manuel Brückel von der Uni Bern. Er ließ seine Probanden vier Mal antreten: einmal mit einer Armmanschette, die komplett die Durchblutung verhindern sollte, und einmal ohne. Dabei durften die Probanden einmal in den drei Sekunden Pause zwischen ihren siebensekündigen Halte-Intervallen schütteln, einmal nicht. Keine Überraschung: Ohne Manschette konnten die Studienteilnehmer mehr Kraft aufbringen als ohne. Die Überraschung: Selbst mit abgeschnittener Blutzufuhr konnten die Kletterer noch fast genau so viel Kraft aufbringen, wie ohne – wenn sie nur schütteln durften.

Verschiedene Geschlechter, verschiedene Stärken und Schwächen beim Klettern.

Wie und ob sich männliche und weibliche Bouldernde von vergleichbarem Boulderlevel (ungefähr Fb 7A) kraftmäßig unterscheiden, hat Erik Slagsvold Eliassen von der Nord Uni Norwegens untersucht. Die Testbatterie umfasste unter anderem Fingerkraft, Oberkörperzugkraft und Hüftbeweglichkeit. Das Ergebnis zeigte Geschlechterunterschiede: Bei den männlichen Probanden zeigte sich allein die Oberkörperzugkraft als aussagekräftig für das Kletterlevel, bei den weiblichen Probandinnen allein die Fingerkraft. Die gemessenenen Werte wurden natürlich ins Verhältnis zu den jeweiligen Körpermaßen gesetzt. Die absoluten Kraft-Unterschiede klassifizierte Eliassen als "sehr groß", während bei der Beweglichkeit keine signifikanten Unterschiede zu messen waren. Wegen der Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern sei gezielte weitere Forschung zu Boulderinnen sinnvoll, um die Besonderheiten der weiblichen Physis zu erfassen, anstatt sie in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe gemeinsam mit männlichen Kollegen zu messen.

Wie sehen die physischen Parameter von 61 deutschen Wettkampfkletterern aus? Und wie stehen diese im Verhältnis zu ihren Leistungen? Das untersuchte Marvin Winkler von der Uni Augsburg. Neben Kraftvariablen flossen auch Koordinationstests und Motorikplanung als Faktoren mit ein. Bei den Athletinnen waren die Faktoren Hüftbeweglichkeit, Armkraft, Fingerausdauer und Fingerkraft die wichtigsten Einflussvariablen für die Boulderleistung, bei den männlichen Athleten hingegen waren es Beinkraft, Oberkörper- und Armkraft sowie die Körperkonstitution. Dass die Fingerkraft bei letzteren fehlt, führt er auf den modernen Wettkampfstil zurück, wo nur noch selten kleine Griffe zugeballert werden müssen.

Was verschiedene Ansätze von aktiver Regeneration bringen, hat Dominika Krupkova der Uni Prag untersucht. Regenerationsbeispiele wären durchblutungsanregende Aktivitäten wie Gehen oder Radfahren oder leichtes Klettern. In diesem Versuch verglich die Forscherin leichtes Klettern im geneigten Gelände mit Fingerboard-Hängen bei 50-prozentiger Intensität oder flottem Gehen (6 km/h). Fazit: Zügig gehen wirkt besser für die Regeneration der Fingermuskulatur als leicht klettern oder leicht Hängen. Sie vermutet, dass der Erholungseffekt besser ist, wenn größere Muskelgruppen zum Einsatz kommen.

Klimmzüge bieten gutes Training für die Armkraft. Aber es gibt Feinheiten zu beachten...

Wie man für stärkere Arme trainiert, haben Laurent Vigouroux und Marine Devise der Uni Aix-Marseille untersucht. Bei den ersten Messungen ihrer Probanden stellten sie fest, dass die jeweilige Armkraft im Zusammenhang stand mit dem jeweiligen Kletterlevel; die Schnellkraft aber nicht, die schrieben sie eher dem Kletterstil zu. Keine Überraschung ansonsten: Zwei Interventionen pro Woche mit Klimmzügen verbessern die Armkraft. Während exzentrische Klimmzüge (also nur ablassen) das absolute Kraftniveau verbesserte, hoben plyometrische Klimmzüge (schwungvolle, mit Abheben am höchsten Punkt) dazu noch Schnellkraft und Ausdauer an, während solche mit Blockier-Elementen ("Frenchies" oder ABC-Klimmzüge) nicht so große Fortschritte in Sachen reine Kraft brachten. Auch keine Überraschung: "Trainingseffekte waren abhängig von der individuellen Ausgangssituation."

Siehste?! Visuelles Suchverhalten und Kletterleistung

Das visuelle Verhalten, also Blickrichtung und -häufigkeit, lässt sich heute genau beobachten. Dies nutzten Forscher aus den Niederlanden, um eine Gruppe Kletterer bei der Routenbesichtigung zu studieren.

Im Wettkampfklettern sind die Onsight-Fähigkeiten entscheidend: Wer die Route oder den Boulder richtig zu lesen vermag und die passende Lösung parat hat, verfügt über einen entscheidenden Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Unter dieser Prämisse haben niederländische Forscher untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Fingerkraft und visuellem Suchverhalten bei der Routenbesichtigung gibt. Das Ergebnis: Je größer die Fingerkraft der Probanden, desto komplexer wurden das visuelle Suchverhalten. Umgekehrt galt: Je geringer die Fingerkraft, desto weniger komplex wanderten die Blicke von Griff zu Griff über die zu begutachtende Kletterstrecke. Ob die schwächeren Kletterer direkt einschätzen konnten, dass gewisse Optionen ihnen schlicht nicht zur Verfügung standen oder ob mit höherer Fingerkraft auch ein größerer Fundus an Bewegungsoptionen direkt mit abgeprüft wird, warfen die Forscher als nächste zu untersuchende Frage auf. Dass die allerstärksten Kletterer in der Studie ebenfalls nur sehr schlichte Blicke auf die Kletterstrecke warfen, wurde damit begründet, dass die Herausforderung für sie zu gering war, um sie zur ernsthaften visuellen Vorbereitung zu nötigen.

Was guckst du?

Eine weitere Studie zum visuellen Suchverhalten kam zu dem Ergebnis, dass Kletterer an der Wand generell mehr Blicke für das Auskundschaften des weiteren Kletterwegs verwenden als um einen Zielgriff anzupeilen, den es mit dem nächsten Zug zu erreichen gilt. Je fähiger die Kletterer, desto weniger suchende Blicke mussten sie auf die nächsten Griffe werfen und desto schneller erfassten sie die relevante Information.

Quellen: Finger-tip strength constrains visual search during on-sight preview by experienced climbers: preliminary results; van Bergen, N.G., Knobelsdorff, M.H., van der Kamp, J., Seifert, L. and Orth, D., Vrije Universiteit Amsterdam, NL / Université de Rouen, FR); PERCEPTUAL-MOTOR SKILLS IN CLIMBING: EXPERTISE AND LEARNING, Seifert, L., CETAPS, University of Rouen Normandy, FR

Aufmerksamkeit & Kletterleistung

Mit einem psychologischen Standardtest überprüfte ein spanisch-britisches Forscherteam rund 30 Kletterer. Diejenigen mit der besten Reaktionsfähigkeit stellten sich auch als die besten Kletterer heraus. Je besser die Konzentrationsfähigkeit, desto höher lag das Onsight-Level.

Quelle: IS VIGILANCE RELATED TO ROCK CLIMBING PERFORMANCE? Garrido-Palomino I.; Fryer S.; Giles D.; España-Romero V. School of Education, University of Cádiz, ES / University of Gloucestershire, UK / University of Derby, UK

Jugendliche Finger – Wachstumsfugen in Gefahr

Immer mehr Kinder und Jugendliche trainieren leistungsorientiert, bei Wettkämpfen werden die Favoriten immer jünger. Doch die Finger heranwachsender Kletterer können manche Belastungen von leistungsorientiertem Training nicht so gut verkraften wie ausgewachsene Finger.

Die Fingerspezialisten Isabelle und Volker Schöffl haben das Gros der Untersuchungen zu Finger- und sonstigen Verletzungen durchgeführt. Die wichtigsten Erkenntnisse: Rund zwei Drittel der Fingerverletzungen lassen sich Überlastungsschäden zuordnen, nur ein Drittel akuten Verletzungen. Während bei Erwachsenen Ringband-und Sehnen- oder Sehnenscheidenentzündungen dominieren, sind die meisten jugendlichen Kletterer von Verletzungen der Wachstumsfugen betroffen. Diese lassen sich gut therapieren, wenn sie früh behandelt werden. Ernsthafte Schäden an den Wachstumsfugen der Finger galten bis dato als irreparabel, doch auch daran arbeitet das kletternde Arztpaar namens Schöffl. Trotz alledem: Für Kinder und Jugendliche, so warnen die beiden Ärzte, die auch das deutsche Kletternationalteam betreuen, gilt es dringend, das extreme Aufstellen der Finger zu vermeiden und bei leichten Schmerzen lieber kurz zu pausieren, als den Schaden zu verschlimmern und eine ernsthafte Verletzung mit längerer Pause zu riskieren.

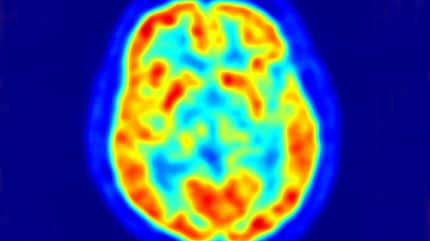

Wie entstehen Schäden an den Wachstumsfugen?

Natalie Bärtschi und Andreas Schweizer haben eine Untersuchung zur Ursache von Wachstumsfugen-Verletzungen an gesunden jugendlichen Kletteren durchgeführt. Dabei haben sie herausgefunden, dass es bei aufgestellter Fingerposition zu einer Verschiebung des Mittelgliedes zum Grundglied kommt und eine Gelenksinkongruenz entsteht, wie die Abbildung oben zeigt. Diese Verschiebung haben sie als ursächlich für die Schädigung der Wachstumsfugen identifiziert. Bei halboffener und hängender Fingerposition konnten sie diese Verschiebung nicht feststellen, was heisst, dass diese Fingerpositionen kein Risiko für diese Verletzung darstellen.

Quellen: Climbing Injuries in Children and Adolescents; Schöffl Volker, Lutter Christoph, Simon Michael, & Schöffl Isabelle; PIP joint contact incongruity in different grip positions as a trigger for epiphyseal fatigue fracture in adolescent climbers; Schweizer Andreas & Bärtschi Natalie; Surgical management of PIP joint repetitive stress epiphyseal fracture nonunion in elite sport climbers; El-Sheikh Yasser, Lutter Christoph, Schöffl Isabelle, Schöffl Volker & Flohé Sascha; PREVENTION OF FINGER GROWTH-PLATE INJURIES IN YOUNG COMPETITIVE CLIMBERS Bojoly K., Moutet F., Centre de Médecine du Sport Lyon / Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME) / CHU Grenoble

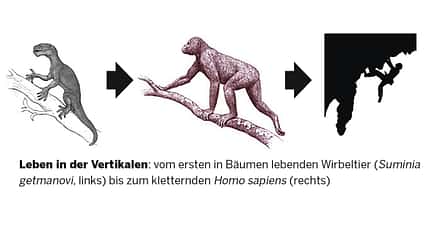

Klettern Lernen von den Vorfahren

Gemeinsam mit einem Motorik-Wissenschaftler hat sich Bouldercoach und Bewegungspezialist Udo Neumann mit der Frage optimaler Bewegungsabläufe beschäftigt. These: Vom biologisch-evolutionären Standpunkt aus ist die vertikale Fortbewegung für viele Spezies entscheidend fürs Überleben. Schlussfolgerung: Nachdem unsere auf Bäumen lebenden Vorfahren bereits optimal auf die Bewegung im vertikalen Gelände ausgelegt waren, gilt es also, per Beobachtung von den immernoch vertikal agierenden Tieren zu lernen und die im Menschen mittlerweile "schlafenden" Fähigkeiten zu reaktivieren, um die vertikale Fortbewegung dadurch zu verbessern.

Quelle: FROM ARBOREAL LOCOMOTION OF TERRESTRIAL TETRAPODS TO ROCK CLIMBING IN HUMANS; Legreneur, P., Laboratoire Interdisciplinaire de la Biologie de la Motricité, University of Lyon, FR; Neumann, Udo, DE

Hoher Alkoholkonsum

Ein französisches Forscherteam hat über 700 Kletterer zu ihrem Alkoholkonsum befragt. Ergebnis: Boulderer tranken eher viel bis zuviel Alkohol, Seilkletterer neigten zum gemäßigten Konsum. Die Kletterer der Umfrage waren zu 80 Prozent jünger als 40 Jahre, wobei der Großteil der Boulderer jünger als 30 war. Die Autoren der Untersuchung vermuten, dass auch das soziokulturelle Umfeld eine Rolle spielt und verorten im Bouldern eine stark maskulin geprägte Kultur; im Gegensatz zu den Sportkletterern, bei denen erstens ein höherer Frauenanteil festgestellt wurde und zweitens ein kulturell und ökonomisch höheres Niveau.

Quelle: Climbing: a variety of sport practices and alcohol consumptions; François Féliu, Christophe Bonnet, Yannick Le Henaff, Clémence Piedagnel, Université de Rouen Normandie, FR / Université Paris Nanterre, FR

Strategisch bouldern

Die statistische Auswertung von hunderten Versuchen bei Boulder-Weltcups ergab: Wer nach dem ersten misslungenen Versuch eine andere Methode probiert, wird in zwei Dritteln der Fälle mit Erfolg belohnt, bei gleicher Beta erreichten nur 6 Prozent das Top. Ergo: Wenn es nicht klappt, probier eine neue Methode!

Quelle: TO CHANGE OR NOT TO CHANGE – THAT IS THE QUESTION; Künzell, S., Thomiczek, J., Winkler, M., Augste, C.; Institut für Sportwissenschaft, Universität Augsburg, DE

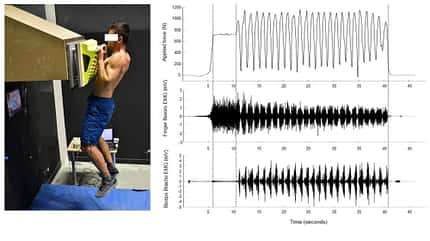

Anatomie der Klimmzüge

Nach dem Aufwärmen sollten zehn Kletterer mit dem Level 7c bis 8b+ Klimmzüge an verschieden großen Griffen machen. Die Griffe variierten von einer Stange mit 25mm Durchmesser zu Griffen von jeweils 22, 18, 14 und 10mm. Kaum überraschend: Je kleiner der Griff, desto weniger Klimmzüge wurden geleistet. Weitere Erkenntnisse: Klimmzüge am Fingerboard ermöglichen Fingerkraftzuwächse, obwohl die Belastung der Finger nicht ihre maximale Kapazität erreicht. Jedoch sind Klimmzüge an kleinen Griffen für die Zugmuskulatur kein optimales Training, weil die Fingerkraft eine Ausbelastung der größeren Muskeln begrenzt. Je kleiner der Griff, desto besser der Trainingseffekt für die der Kraftausdauer der Unterarmmuskeln. Schlussendlich konnten die Forscher belegen, dass Klimmzüge an einem großen Griff mehr fürs Klettern bringen als an einer Stange, weil die Belastung spezifischer fürs Klettern ist.

Kletterfluss und Ökologie des Lernens

Eigentlich wollte das internationale Forscherteam ergründen, wie sich Bewegungsmuster mit Übung verändern. Nebenbei erfuhren sie Neues über individuelle Unterschiede beim Lernen.

Über sieben Wochen durften mit Sensoren ausgestattete Kletter-Anfänger rund 42 mal in eineTestroute einsteigen. Überwacht wurde dabei das Verhältnis von Fortbewegung zu Stillstand der Kletterer sowie wieviel flüssige oder überflüssige Bewegungen die Hüfte der Kletterer machte. Klar: Mit Übung verbesserten sich die Probanden. Auch klar: Insgesamt wird der Lernprozess begünstigt, wenn die Möglichkeit besteht, sich unter sicheren Bedingungen auszuprobieren, also ohne Furcht vor Versagen. Die Faktoren Bewegungskomplexität und Hüftbewegungen pendelten sich nach der siebten Übungseinheit ein, während das Verhältnis von Bewegung und Verharren sich nach der neunten Einheit nicht mehr veränderte.

Aufschlussreicher Nebeneffekt

Die Lernkurven der einzelnen Probanden verliefen allerdings sehr unterschiedlich. Vier Probanden verbesserten sich kontinuierlich, drei verbesserten sich plötzlich und ein Proband verbesserte sich gar nicht. Die Forscher führen diese Unterschiede auf die jeweilige Ausgangslage der Probanden zurück, also unterschiedliche Fähigkeitslevel. Wer sich kontinuierlich verbessert, hat vermutlich schon vorher passende Bewegungsmuster im Repertoire, die nur noch verfeinert und angepasst werden müssen. Plötzliche Verbesserung lässt mutmaßen, dass die benötigten Bewegungsmuster vor der Übung noch nicht vorhanden waren und frisch entdeckt oder erlernt wurden (die Forscher weisen darauf hin, dass die drei fraglichen Probanden bei den ersten Durchgängen in der Testroute nicht eingedreht hatten, sondern in einer rein frontalen Position geklettert waren). Die Person ohne Fortschritte verbesserte zwar ihre Ausdauer, doch die Bewegungsparameter änderten sich nicht. Dies erklärten die Forscher mit der Möglichkeit, dass die Anforderungen der Route die Fähigkeiten der Person schlicht überstiegen. Schon das Ausprobieren einer Route unter sicheren Bedingungen erfordert gewissen Einsatz. Wenn die Bedingungen hierfür nicht gegeben sind, kann kein Fortschritt stattfinden. So kann zum Beispiel Angst einen Menschen stark einschränken, was effektives Probieren und Experimentieren verhindern kann. Des weiteren ist es möglich, dass neue Bewegungsmuster mit bestehenden konkurrieren. Für Trainer und Kursleiter ist es also entscheidend, eine angemessene Herausforderung für die jeweiligen Lerntypen zu finden.

Quelle: Behavioral Repertoire Influences the Rate and Nature of Learning in Climbing: Implications for Individualized Learning Design in Preparation for Extreme Sports Participation; Dominic Orth, Keith Davids, Jia-Yi Chow, Eric Brymer, and Ludovic Seifert; Vrije Universiteit, Amsterdam, NL / Institute of Brain and Behaviour, Amsterdam, NL / Centre for Sports Engineering Research, Sheffield Hallam University, Sheffield, GB / National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore / Institute of Sport, Physical Activity and Leisure, Leeds Beckett University, Leeds, GB / Faculty of Sport Sciences, University of Rouen Normandy, Rouen, FR

Schmerzresistent

Kanadische Forscher stellten fest, dass fortgeschrittene Kletterer Schmerzen gegenüber unempfindlicher sind als Kletter-Anfänger.

Quelle: PAIN MODULATION IN ROCK CLIMBERS: INFLUENCE OF PAIN COPING STRATEGIES AND APPRAISALS Master’s thesis: Preliminary Results; McDougall, J., Crocker, P. R.E., Kramer, J.L.K., DeLongis, A., University of British Columbia, CA

Was Kletterer brauchen

Spanische Sportpsychologen haben in einer qualitativen Untersuchung mit drei hochkarätigen Klettertrainern ein älteres Modell von für den Klettererfolg wichtigen Eigenschaften aktualisiert. In einer anderen Studie hierzu kam das unvermeidliche Wort "Bewegungsgefühl" vor, die Spanier versammelten die untenstehende Kompilation an hilfreichen charakterlichen Attributen.

Quellen: Psychological variables involved in climbing. Operationalizing expert’s knowledge. Santolaya, M., Rubio, V. und Ruiz-Barquín, R., University Autonoma Madrid, ES; Analysis of the performance structure of the Olympic combined climbing format, Claudia Augste, Stefan Künzell & Marvin Winkler, Augsburg University, DE

Kraft parat: Kontaktkraft beim Klettern

Zwei französische Wissenschaftler haben Kontaktkraft untersucht, also die Frage, wie schnell Kraft zur Verfügung steht (Rate of Force Development). Logisch, Profis schnitten deutlich besser ab als Freizeitkletterer. Sie stellten außerdem fest, dass intensives Klettern viele strukturelle und neuronale Faktoren verändert. Da die Fähigkeit, maximale Kraft möglichst schnell bereitzustellen, beim Klettern von entscheidender Bedeutung ist, empfehlen die Autoren der Studie, diese speziell zu trainieren und auch im Training zu kontrollieren. Nebenher fanden sie heraus, dass das Training in halb aufgestellter Handposition auch für die vollaufgestellte Fingerhaltung wirkt.

Quelle: The rate of force development: a new biomechanical key factor in climbing; Guillaume LEVERNIER und Guillaume LAFFAYE, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay / CIAMS, Université d'Orléans, FR

Angst essen Spaß auf

Eine Untersuchung zu Stressoren und Selbstsabotage beim Klettern fand heraus, dass trotz objektiv verhältnismäßig großer Sicherheit in der Kletterhalle viele Kletterer beim Vorsteigen unter Angst leiden. Obwohl die Befragten wussten, dass sie sich objektiv nicht in Gefahr befinden, konnten sie nicht angstfrei agieren und Entscheidungen treffen. Die daraus resultierenden physischen und psychischen Einschränkungen sind für die Betroffenen real und stellen daher ein reales Hindernis für Fortschritt und Entwicklung und vor allem für den Spaß am Klettern dar. Vermeidungsverhalten gegenüber unangenehmen Situationen wurde als Bremse für Spaß und Verbesserung identifiziert. Als positiv wirkende Faktoren wurden genannt: gutes Verhältnis zum Sicherungspartner und Klettern mit stärkeren, motivierten Partnern.

Quelle: SELF-HANDICAPPING IN INTERMEDIATE SPORT CLIMBERS: A QUALITATIVE EXPLORATION OF DECISION MAKING AND ITS INFLUENCE ON PERFORMANCE; Giles, D. und Draper, N., University of Derby, UK / University of Canterbury, Christchurch, NZ

Mehr: