Der wichtigste Kletterknoten

Der Einbindeknoten verbindet den Gurt (=also die kletternde Person) mit dem Seil und der Sicherung. Deshalb ist dieser Knoten der erste und wichtigste, den es zu lernen gilt. Weitere fürs Klettern relevante Knoten zeigen wir weiter unten. Einbindeknoten braucht man in der Kletterhalle, beim Felsklettern und auch bei Seilsicherung am Berg und auf Gletschern.

Die Anforderungen an einen optimalen Einbindeknoten sind schnell aufgezählt: Er soll Sturz- und Querbelastungen standhalten. Er soll einfach zu knüpfen und im Rahmen des Partnerchecks einfach zu prüfen sein. Er soll auch dann halten, wenn er sich etwas gelockert hat. Und er soll sich nach einem Sturz ins Seil leicht lösen lassen.

Der gesteckte Achterknoten und der doppelte Bulin erfüllen diese Anforderungen. Es sind deshalb auch die beiden Einbindeknoten, die der Deutsche Alpenverein bei seinen Kursen lehrt, wobei der Achterknoten den Vorzug erhält, weil er einfacher ist und sich leichter kontrollieren lässt. Bei offiziellen Wettkämpfen ist nur der Achterknoten erlaubt.

Beim Tradklettern wird meist der Achterknoten verwendet.

Knoten für Toprope und Vorstiegsklettern

Grundsätzlich bindet man sich beim Klettern, auch im Vorstieg, immer mit einem dieser Knoten direkt am Gurt ins Seil ein. (Wo und wie, zeigen wir weiter unten)

Beim Klettern im Toprope ist die sicherste Methode ebenfalls das direkte Einbinden ins Seil. Ausnahme: Bei Kursen oder Kindergeburtstagen, wo schnell viele Menschen nacheinander toprope klettern, ist auch das Einbinden mit Karabiner zulässig. Ein einfacher Verschlusskarabiner genügt dazu nicht, hier sollte ein Safebiner (Verschlusskarabiner mit Zusatzsicherung) oder zwei Verschlusskarabiner verwendet werden.

Wie lernt man Kletterknoten?

Am besten in einem Kurs. Hier bekommt man die Knoten Schritt für Schritt gezeigt. In diesem Artikel zeigen wir, wie man die wichtigsten Knoten richtig knüpft, damit könnt ihr euer Wissen auffrischen und zu Hause üben. Gerade wenn das Gelernte frisch ist, sollte man die Knoten regelmäßig trainieren, damit man den Ablauf verinnerlicht.

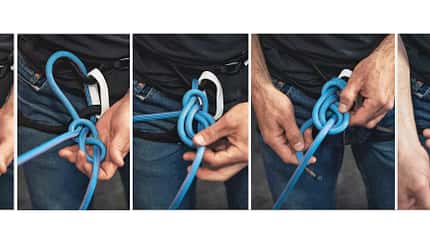

Der Achterknoten

Dieser Knoten ist verhältnismäßig leicht zu erlernen und deshalb für Anfänger geeignet. Wie er geht, erklären wir hier.

Ist der Achterknoten korrekt geknüpft, liegen die zwei Seilstränge komplett parallel (bis auf die Schlaufe zum Gurt) in Form einer Acht. Der Knoten sollte nah am Körper sitzen und es sollte mindestens eine Handbreit Seilende übrig sein.

Verbreitet; einfach zu knüpfen, Knotenbild gut zu erkennen (und damit zu kontrollieren), Standard beim Wettkampf; Größe der Anseilschlaufe ist relativ gut nachregulierbar.

Lässt sich nach Sturz oft schwer lösen, besonders bei dünnen oder älteren Seilen. Nach dem Ausbinden bleibt ein Restknoten, der beim Seilabziehen am Umlenker hängenbleiben kann, wenn man ihn vergisst zu lösen.

Wie kann man Knoten kontrollieren?

Der Einbindeknoten muss immer beim Partnercheck kontrolliert werden. Beim Achterknoten sieht man gut, ob die Seilstränge parallel liegen und eine Acht ergeben. Besteht der geringste Zweifel, lieber neu knüpfen. Beim Bulin ist die Kontrolle schwieriger. Die Kontrolle des Bulin erfolgt von beiden Seiten. Hier gilt üben, üben, üben.

Der doppelte Bulin hat zwei unterschiedliche Seiten und sollte daher beim Partnercheck auch von beiden Seiten gezeigt werden.

Übrigens: Habt ihr bemerkt, dass beim obersten Bild in diesem Artikel der Knoten von Natalia Grossman ungewöhnlich aussieht? Sie hat das kurze Ende des Seils noch einmal zusätzlich durch den fertigen Achterknoten gesteckt, damit es beim schnellen Klippen nicht im Weg ist. Ein Trick für Profis!

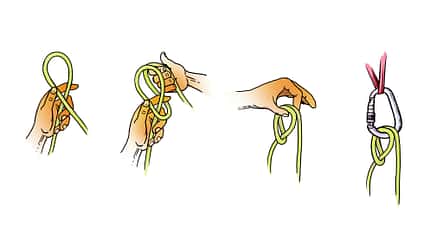

Der doppelte Bulin

Dieser Knoten ist beim Sportklettern beliebt, da er sich auch bei häufigem Stürzen gut lösen lässt. Er ist nicht so simpel wie der Achterknoten und wird daher eher von fortgeschrittenen Kletterern genutzt.

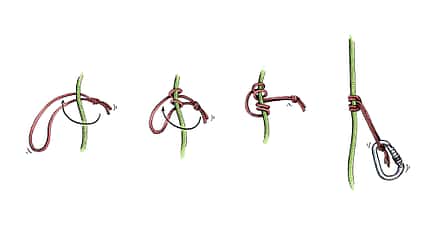

Die einzelnen Schritte, den doppelten Bulin zu knüpfen (jeweils von links nach rechts).

Auch nach Sturz leicht zu lösen, daher bei viel stürzenden Sportkletterern beliebt. Hält auch, wenn sich das Seil aus der letzten Knotenschlinge löst, weil dann immer noch ein einfacher Bulinknoten vorhanden ist.

Das Knotenbild zu kontrollieren ist anspruchsvoller als beim Achterknoten, zumal der Knoten zwei unterschiedlich aussehende Seiten hat.

Bulin Verwechslungsrisiko!

Achtung: Was in Deutschland und Europa als doppelter Bulin bekannt ist, ist eine andere Ausführung des Knotens, als der, der in den USA unter dem Namen Double Bowline bekannt ist.

Der doppelte Bulin heißt auf englisch Bowline on the Bight. Der Double Bowline bezeichnet im englischen Sprachraum einen einfachen Bulinknoten mit doppelt gesteckter Fixierung des weichen Auges, der mit einem gesteckten Mastwurf hintersichert ist (siehe Bild unten). Der einfache Bulin und auch die Variante mit Hintersicherung wird von den deutschsprachigen Alpenvereinen nicht empfohlen, da der Knoten sich bei Ringbelastung in ungünstigen Fällen lösen kann.

Double Bowline: Dieser Knoten wird von den Alpenvereinen nicht empfohlen, da er sich in ungünstigen Fällen lösen kann.

Einbinden – aber wo?

Das Seil sollte immer direkt in den Gurt eingebunden werden. Zwar ist das Einbinden mit mehreren Verschlusskarabinern beim Speedklettern und auch manchmal in Kursen zu beobachten, aber es sollte nur als Notlösung praktiziert werden.

Beim Einbinden gelten laut Lehrmeinung des Alpenvereins zwei Punkte als zulässig zum Einbinden:

– Parallel zum Sicherungsring, durch den Beinschlaufensteg und den Hüftgurt;

und

– direkt in den Sicherungsring.

Allerdings wurde in einer Testsituation herausgefunden, dass manche Sicherungsringe bei relativ niedrigen Belastungen reißen. Aber selbst diese "niedrigen Belastungen" werden in der Praxis bei regulärer Nutzung nicht erreicht, und es sind keine Unfälle aufgrund des Versagens eines Sicherungsringes bekannt. Deshalb gelten beide Methoden nach wie vor als zulässig und sicher; doch ist es im Zweifelsfall angeraten, der Ansage des Herstellers zu folgen, die in der Gebrauchsanleitung zum jeweiligen Klettergurt zu finden ist.

Hier zeigen wir die beiden Einbinde-Methoden im Einzelnen.

Einbinden parallel zum Sicherungsring

Beim Einbinden parallel zum Sicherungsring wird das Seil durch die Bauchgurtöse und den Beinschlaufensteg geführt. Das führt zu einer gleichmäßigen Belastung aller Gurtteile, zudem sitzt der Knoten eng am Körper.

Diese Methode ist bei allen handelsüblichen Klettergurten zulässig und wird daher empfohlen.

Einbinden direkt in den Sicherheitsring

Auch das direkte Einbinden in den Sicherungsring ist zulässig, der Sicherungsring ist bei allen Gurten ausreichend dimensioniert. Es geht etwas schneller. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass bei einem nicht fertig geknüpften Knoten das Seil beim Losklettern (wahrscheinlich) schneller aus dem Sicherungsring fällt, man den Fehler schneller und vielleicht noch rechtzeitig bemerkt. Beim Einbinden parallel zum Sicherungsring wird das Seil eher eingeklemmt, einen Fehler merkt man womöglich erst zu spät.

Achtung: Viele Hersteller erlauben diese Methode allerdings laut ihrer Gebrauchsanweisungen nicht. Es empfiehlt sich also, diese gründlich zu lesen.

Der Halbmastwurf: Forme eine Schlaufe, lege dann das Seil dahinter und hänge die beiden parallel laufenden Seilstränge in den Karabiner.

Gut zu wissen: Der Halbmastwurf fixiert das Seil nicht, sondern dient als Seilbremse. Will man mit der Halbmastwurf-Sicherung (HMS) sichern, sollte der Karabiner ausgeprägt birnenförmig sein, damit der Seilknoten sauber umspringen kann.

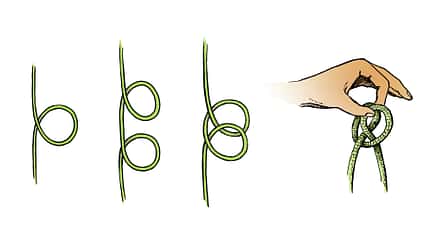

Der Mastwurf

Der Mastwurf: Lege zunächst eine Schlaufe ins Seil. Lege nun eine zweite Schlaufe daneben. Schiebe die beiden Schlaufen hintereinander und hänge beide Schlaufen in den Karabiner.

Gut zu wissen: Der Mastwurf dient dazu, das Seil in einem Karabiner zu fixieren, zum Beispiel als Selbstsicherung am Standplatz. Er hat den Vorteil, dass er leicht zu lösen ist und sich das Seil im gelockerten Knoten einfach verschieben lässt. So kann die Länge der Selbstsicherung schnell eingestellt werden, ohne den Knoten aus dem Karabiner nehmen zu müssen.

Der Sackstich

Der Sackstich ist so einfach, dass man ihn aus dem Alltag kennt. Lege mit dem gedoppelten Seilende ein Auge und ziehe die Schlaufe hindurch.

Gut zu wissen: Mit dem Sackstich kann das Seil einfach fixiert werden (im Karabiner, an einem Baum, etc.). Er dient auch dazu, Reepschnur-Enden oder beim Abseilen die Seilenden zu verbinden. Dabei müssen die Seilenden in Tropfenform lang genug sein und der Knoten sauber parallel gelegt und gut festgezogen.

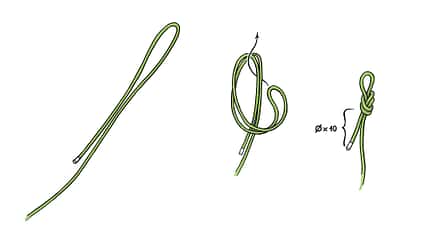

Der Prusikknoten

Der Prusikknoten dient zum Fixieren einer Reepschnur an einem Seil und kommt beim Abseilen als Redundanz zum Einsatz. Lege die zu einer Schlinge geknüpfte (oder vernähte) Reepschnur hinter das Seil. Wickle nun die Reepschnur zwei mal um das Seil, wobei du den Knoten jeweils mittig durch die Schlaufe der Reepschnur fädelst. Mittels Karabiner lässt sich die so fixierte Reepschnur mit dem Klettergurt verbinden.

Gut zu wissen: Der Prusikknoten dient zum Fixieren einer Reepschnur an einem Seil. Da er in beide Richtungen verschiebbar ist, spielt er in der Selbst- und Kameradenrettung sowie bei der Spaltenbergung eine wichtige Rolle. Mit zwei Prusikschlingen kann man an einem fixierten Seil aufsteigen. Zudem lässt sich der Prusik mit einer kurzen Schlinge (Kurzprusik) beim Abseilen als Hintersicherung verwenden. Der Durchmesser der Reepschnur sollte circa 6 Millimeter betragen.

Mehr: