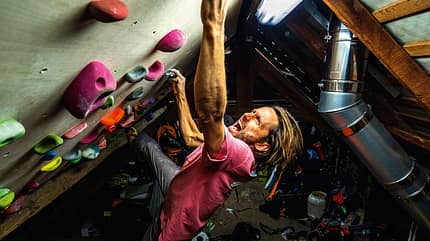

Dass Klettern unvergleichlich und wunderbar ist, steht außer Frage. Doch spätestens nachdem Forscher bei pausierenden Kletterern Entzugserscheinungen messen konnten, könnte man fragen, ob unsere Begeisterung nicht doch an Obsession grenzt – und was dahinter steckt.

Was zeichnet die besten Kletterer aus?

Der Frage, was die besten Kletterer und Kletterinnen von den weniger guten unterscheidet, sind schon viele Diskussionen nachgegangen. Dabei fallen Attribute wie Bewegungstalent, stabile Finger, Trainingdisziplin, Kreativität und so weiter. Gewiss sind die genannten beteiligt, und viele mehr. Meine These ist indes: Es ist die Liebe zum Klettern, die Hingabe und Begeisterung, die Menschen überhaupt erst befähigt, sich dem Klettern zu widmen. Niemand wird richtig gut in einer Sache, die keine Freude macht! Wir landen also bei der Motivation. Und der Kernfrage: Warum finden wir das Klettern so dermaßen gut? Warum sind manche motivierter als andere? Nicht ganz unwichtig auch: Warum eigentlich Klettern? Wieso surfen wir nicht oder spielen Schach, das scheint ja auch Menschen zu begeistern?

Warum eigentlich klettern?

Dass er die Frage überflüssig und vielleicht sogar ein bisschen dumm fand, machte George Mallory mit seiner Antwort klar. "Because it is there,” antwortete er darauf, warum er den Everest hatte besteigen wollen. Das war sozusagen die höfliche Version von "Was für eine blöde Frage". Und vielleicht ein Versuch, die für uns selbstverständliche Erfahrung, die schwer in Worte zu fassen ist, nicht erklären zu müssen: dass Klettern großartig ist. Es ist zweifelsohne ein bisschen schwierig, Außenstehenden zu vermitteln, warum man Geld, Leben und Unversehrtheit aufs Spiel setzt, um unter großen Strapazen einen sehr unwirtlichen Ort im Himalaya aufzusuchen, an dem es neben einer guten Aussicht nicht viel zu holen, aber viel zu verlieren gibt. Oder warum man unermüdlich, trotz schmerzender Gelenke und abgeschmirgelter Fingerkuppen zurückkehrt zu einem Felsklotz, daran obskure Bewegungen vollführt, oder an einem tageslichtarmen Ort mit schlechter Luft Ertüchtigungsübungen betreibt, die dazu dienen sollen, ebenjene Bewegungen wider die Schwerkraft nun doch zu vollenden; Muskelkater, Überlastungsschäden und das Ruhebedürfnis des Körpers ignorierend, weil man schlicht so viel klettern möchte wie möglich. Auch für die Profikletterin Melissa Le Neve ist Klettern unverhandelbar: "Ich klettere seit 15 Jahren und pausiere maximal eine Woche pro Jahr, ich klettere eigentlich immer. Besonders süchtig bin ich nach dem Klettern draußen und dem damit verbundenen Lebensstil." Uns Kletterern gefällt das Klettern so selbstverständlich gut, dass die Frage nach dem Warum ähnlich dumm klingt wie die, warum man drei mal am Tag Essen möchte oder gerne Sex hat. Was wiederum die Frage aufwirft, ob das Klettern gewisse Grundbedürfnisse des Menschen befriedigt. Und falls ja, welche.

Die Psychologie des Kletterns

Klettern macht Spaß. Es bringt uns regelmäßig in die erhebende Situation, uns selbst zu überwinden, uns selbst als kompetent und entscheidungsfähig zu erleben. Psychologen nennen das Selbstwirksamkeit, die nicht ganz unwichtig ist für die mentale Gesundheit. Beim Klettern lernen wir dazu, werden fit, meistern unsere Angst und unseren Körper im Raum. Michael Easter, Autor des Buchs Comfort Crisis, hat Gründe dafür zusammengetragen, warum gerade das etwas strapaziöse Klettern draußen uns gut gefällt: Indem wir uns den Unannehmlichkeiten der Natur aussetzen und dabei unsere Komfortzone verlassen, erweitern wir unseren Horizont von dem, was möglich ist. Die in den Bergen erlangte Kompetenz stärkt das Selbstwertgefühl auch in anderen Lebensbereichen. Das erklärt auch den Nutzen des Kletterns als therapeutische Intervention. Tatsächlich verortet der Psychologe Ulrich Aufmuth den Reiz von Risikosport unter anderem im Erleben von Macht: "Macht über sportliche Schwierigkeiten, über die Widrigkeiten der Natur, über die Qualen des gemarterten Leibes, über die Angst, über die Regungen der Bequemlichkeit und der Lust, über den hautnahen Tod, Macht, ganz allein die härtesten Situationen zu meistern." Dies gilt im Kleinen auch für weit weniger exponierte Kletterei zum Beispiel in der Halle, denn auch hier fordern wir uns beim Klettern heraus und überwinden Ängste und Zweifel. Damit finden wir im Klettern eine Art von Bestätigung, die unser zivilisiert-weichgespülter Alltag sonst kaum bieten kann.

Sind wir Adrenalinjunkies?

Soziologische Untersuchungen zum Thema Extremsport räumen auch auf mit dem Mythos des todesehnsüchtigen Adrenalinjunkies, der gern Kletterern mit exponierten Zielen oder Solisten wie Alex Honnold unterstellt wird. Denn es gehe mitnichten darum, nahezu absichtlich das Leben zu verlassen, sondern im Gegenteil darum, die ultimative Herausforderung zu bestehen, so die Motivationsforscher Falko Rheinberg und Klaus Schneider: "Nicht das vitale Risiko an sich, sondern die Risikokontrolle durch die eigene Tüchtigkeit werden als Anreiz erlebt". Nun kann man hinterfragen, ob diese Art von Befriedigung auch fürs Hallenbouldern gilt, oder das Projektieren im Klettergarten, oder auch für die Stimmen aus der Kletterweltspitze, die uns in Interviews und Social Postings mitteilen, dass es ihnen nicht um Leistung allein geht, sondern hauptsächlich darum, mit ihren Freunden in der Natur eine gute Zeit zu haben.

Gute Gesellschaft sei wichtig, bestätigt Profi Melissa Le Neve: "Ein guter Klettertag hängt von den Leuten ab. Die Klettercommunity ist etwas besonderes, eine Familie." Jeder, der schon einmal Kletterpartner an Familie, Beruf oder Verletzungen verloren hat, weiß: Kaum etwas ist so wichtig wie gute Stimmung und die richtige Chemie am Fels. Das passende Grundbedürfnis nennen Psychologen Verbindung oder Zugehörigkeit – wenig überraschend, sind wir Menschen doch ausgeprägt soziale Wesen.

Die Wirkung der Natur auf unser Wohlbefinden

Die Natur tut ihr übriges: Je asphaltierter unsere Umgebung, desto stärker registrieren wir, wie gut uns die Zeit im Grünen tut, wobei natürlich Klettern besser ist als schlichtes Waldbaden. Je wilder die Natur, desto erholter fühlt man sich nach der Rückkehr. In seinem bereits erwähnten Buch führt Michael Easter aus, dass nach drei Tagen Wildnis (ohne Smartphone!) durchaus körperliche Veränderungen bei Menschen messbar sind: "Drei oder mehr Tage in der Wildnis wirken wie ein Meditationsretreat. Am ersten Tag verbessern sich Stress- und Gesundheitswerte, aber wir befinden uns noch im Anpassungsprozess an die Unbequemlichkeiten der Natur. Am zweiten Tag gewöhnt sich der Kopf und das Bewusstsein öffnet sich. Am dritten Tag erreichen wir einen meditativen Zustand und verbinden uns mit der Natur." So senden die gemessenen Hirnwellen an Tag eins noch Betawellen, an Tag drei indes hauptsächlich Alpha- und Thetawellen, die einen gänzlich anderen Geisteszustand beziffern: Letztere werden bei erfahrenen Meditierenden und Menschen im Flowzustand gemessen. Doch zum Flow später mehr. Bleibt zu notieren, dass drei Tage passenderweise einem typischen langen Wochenende am Fels entsprechen, das viele Kletterer mit regelmäßiger Selbstverständlichkeit in ihr Leben einbauen.

Letztlich könnten all diese Aspekte allerdings auch erklären, warum Surfer gern surfen und oder Triathleten so hart trainieren. Was zur Frage führt: Ist das Besondere am Klettern überhaupt besonders? Oder ist es gar Zufall, dass wir eben jenen Sport wählen, der uns im rechten Moment findet? Im Vergleich zum Schachspielen liegt das Klettern der Natur des Menschen sicherlich näher: Immerhin sind unsere Vorfahren bereits vor rund 10 Millionen Jahren zum Hangeln durchs Geäst übergegangen. Das Klettern wird als evolutionäre Vorstufe des komplett aufrechten menschlichen Ganges angesehen, ein Schritt zur Menschwerdung sozusagen. Verblieben sind uns vielleicht neben den fürs Klettern hilfreich flexiblen Schultergelenken und greifoptimierten Fingern eine tief verankerte Zuneigung zur Bewegung in der Vertikalen.

Was uns motiviert

Die Motivationsforscher Deci und Ryan postulierten in den frühen Siebzigern, dass wir nach den Gefühlen von Kompetenz, Selbstbestimmung und Verbindung streben. Dieses Trio lässt sich auch auf Jedermannniveau im Klettergarten finden, wenn wir mit Freunden eine gute Zeit haben. Es wirkt bereits auf Kletteranfänger. Schon zu Beginn einer potenziellen Kletterkarriere erschließen sich uns Aspekte, die das Klettern ausmachen, und die sich vertiefen: Das Spiel mit der Schwerkraft, bei der wir unsere Körper (neu) erfahren, das Erleben von Risikokontrolle (zumindest in der individuellen Erfahrung), Erfolgserlebnisse, wenn wir etwas zuvor für nicht möglich gehaltenes schließlich schaffen. Auch ist das Klettern ungewöhnlich selbstbestimmt. Ob Toprope oder Trad: Im weitgehend Trainer- und Stoppuhr-freien Klettern definieren sich die meisten Menschen ihre Ziele selbst. Bis auf Wettkampfsituationen bleibt das Regelwerk ungeschrieben und nicht forciert. Wer oben ankommt, hat Recht. Was uns zurück zur Bestätigung bringt: "Ich mochte das Klettern, weil es anders war, aber hauptsächlich, weil ich gut darin war" erklärt die US-Boulderin Angie Payne im Rückblick auf ihre Anfänge. Erfolg, und sei er noch so persönlich definiert, motiviert uns Menschen ungemein. Und überrascht viele, die das Klettern entdecken, erstmals mit dem Gefühl, etwas (erreichen) zu können, wenn etwas zuvor für unmöglich Gehaltenes mit etwas Überwindung schließlich gelingt. Doch Klettern an der (individuellen) Leistungsgrenze kann mehr als das Ego befriedigen. Beim Bouldern und Klettern entsteht bei den meisten von uns ein Wohlgefühl, das zwar mit Erfolg, Bewegung und Bergen zusammenhängt, aber nicht allein durch diese erklärbar ist.

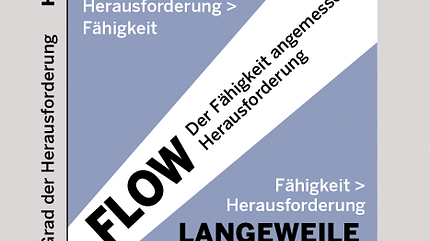

Tief im Flow

Sprechen wir also vom Flow, dem "als beglückend erlebten Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung, einhergehend mit dem restlosen Aufgehen in einer Tätigkeit..." So wird das vom berühmten Psychologen Csikszentmihalyi formulierte Phänomen beschrieben, und es passt ziemlich gut auf die erfüllenden Gefühle von guten Klettertagen. Der Flow-Entdecker untersuchte sogar dezidiert Felskletterer und attestierte ihnen besonders intensive Flow-Erlebnisse, die er Deep Flow nannte. Dabei sind wir intrinsisch motiviert, also durch das Tun, nicht durchs Ergebnis. Felsprofi Melissa Le Neve bestätigt: "Auch wenn ich die Action nie geklettert hätte, hätte ich die Entscheidung es zu versuchen niemals bereut." Glücklicherweise kann Flow sich auch einstellen, wenn wir durchstiegslos bleiben. Doch oft gehen der Flow und Erfolg Hand in Hand. Zumindest liegt dies nahe, da die Bedingung für Flow eine hinreichende Herausforderung ist, der man mit Kompetenz begegnet; die sozusagen im optimalen Bereich zwischen Überforderung und Langeweile liegt. Dies würde auch erklären, warum wir gerne schwer klettern. Denn ist die Route zu leicht, sind wir nicht genügend gefordert. Adam Ondra gibt dies freimütig zu: "Wenn ich nur leichte Routen klettere, langweile ich mich". Und es gibt guten Grund zur Annahme, dass dies auch für Freizeitkletterer gilt (siehe untenstehende Grafik).

Ob das Dopamin hier mit hineinspielt? Offenbar wird das sogenannte Glückshormon dann verstärkt ausgeschüttet, wenn zwar eine Belohnung winkt, diese aber nicht sicher oder garantiert ist. Das würde damit übereinstimmen, dass man am motiviertesten da klettert, wo man sich des Erfolgs nicht hundertprozentig sicher sein kann: an der Leistungsgrenze, wo Scheitern durchaus möglich ist. In den letzten Jahren hat sich zudem herauskristallisiert, dass das als Glückshormon bezeichnete Dopamin zwar mit Bewegung und Belohnung zu tun hat, aber letztlich wichtiger für die Motivation ist als allein für Glücksgefühle. Dieser Motivationsturbo erklärt, warum diese schwer kletternden Besessenen jegliche Möglichkeit verfolgen: systematisches Training, mentale Übungen, Wetterbeobachtungen, Ventilatoren, Maniküresets – alles für den perfekten Go. Und erklärt ebenso, warum Menschen, die vielleicht aus familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr ohne weiteres an ihre Leistungsgrenze heran können, eher die Motivation zum Klettern verlieren. Manchmal kann es auch passieren, dass man die Leidenschaft für das Tun mit der für den resultierenden Erfolg verwechselt, weil sie so oft miteinander einhergehen (siehe auch: Bericht eines sehr besessenen Boulderers).

Freiheit im Kopf

Mittlerweile weiß man noch mehr über Flow: Dabei reduzieren anscheinend gewisse Gehirnbereiche ihre Aktivität. Zum Beispiel die Amygdala, die verantwortlich zeichnet für Angst, Stress und negative Gefühle. Wenn hier Ruhe einkehrt, wird Anstrengung nicht mehr als negativ empfunden, wie es üblicherweise der Fall wäre. Auch Teile des präfrontalen Kortex, also der kognitiv-rationalen Steuerzentrale des Gehirns, werden gewissermaßen heruntergefahren. Diese Hirnareale sind unter anderem für die Verarbeitung von Gedanken zuständig, die unser Selbst betreffen. Diese Pause vom ichbezogenen Denken erkennt man wieder, wenn man klettert: Das Im-Moment-sein, die Freiheit vor alltäglichen Sorgen und Gedanken, die Beruhigung des hyperaktiven Denkorgans bieten willkommene Abwechslung vom normalen Dasein. Dass diese Tatsache mehr mit unserer Kletterleidenschaft zu tun haben könnte, als uns klar ist, deutet sich in Melissas Schilderung an: "Als Profi muss man Projekte an seine Sponsoren vermarkten. Bei der Action war es irgendwann schlimm: Es kamen so viele Fragen und Aufmerksamkeit, es entstand Druck, dass ich langsam mal erfolgreich sein sollte. In dem Moment hat das Klettern keinen Spaß mehr gemacht. Das war Arbeiten. Ich wollte nicht mehr einsteigen. Ich war physisch stark genug, konnte die Route aber nicht klettern. Ich musste erst komplett etwas anderes machen und den Druck herausnehmen, um den Kopf frei zu bekommen." Weil die Fixierung auf das Ergebnis die Freiheit im Tun begrenzt hat. Womit wir bei der Essenz dessen angekommen sind, was die Sucht Klettern so unwiderstehlich und auch so lohnend macht: Die Freiheit, an den Felsen so zu spielen, wie es uns beliebt, und die damit entstehende Freiheit in unseren Köpfen.