"Genügend Kraft ist ein Zustand, den es gar nicht gibt", lautet ein berühmtes Bonmot von Wolfgang Güllich. Doch damit rohe Kräfte sinnvoll walten können, sollte im Körper ein gewisses Gleichgewicht herrschen. Sprich: Den Belastungen der Beugemuskulatur an Armen, Fingern, Schultern und Rumpf-Vorderseite beim Klettern – die Leistungsmuskeln – sollten ausreichend entwickelte Gegenspieler – die Nichtleistungsmuskeln oder Antagonisten – gegenüberstehen. Denn zu einseitige Belastung kann den Körper überfordern. Muskuläre Dysbalancen können unter anderem Haltungsdefizite verursachen, die möglicherweise mit Beschwerden und Verletzungen einhergehen.

Dysbalancen vorbeugen

Eine typische kletterspezifische Dysbalance ist der runde Kletterrücken. Verantwortlich ist die ausgeprägte Muskulatur der Innenrotatoren an Schulter, Brust und Oberarm, denen schwach entwickelte Außenrotatoren entgegenstehen. Dadurch kommt es zum Nachvornziehen der Schulter, was zu Beschwerden in der Schulter oder gar am Ellbogen führen kann. Wurde früher empfohlen, Dysbalancen durch Stretching der verkürzten Leistungsmuskulatur entgegenzuwirken, herrscht inzwischen Konsens, dass damit das Problem eher verstärkt wird. Stattdessen ist die Stärkung der schwächeren Muskulatur – der Antagonisten – das Mittel der Wahl, um langfristig leistungsfähig und gesund zu bleiben. Zudem verbessern angemessen ausgebildete Nichtleistungsmuskeln auch die Kraftentwicklung der Leistungsmuskeln, indem sie bei der Bewegungsausführung für mehr Stabilität an den Gelenken sorgen. Antagonistentraining hält euch also nicht nur leistungsfähig und gesund, sondern macht euch auch beim Klettern stärker!

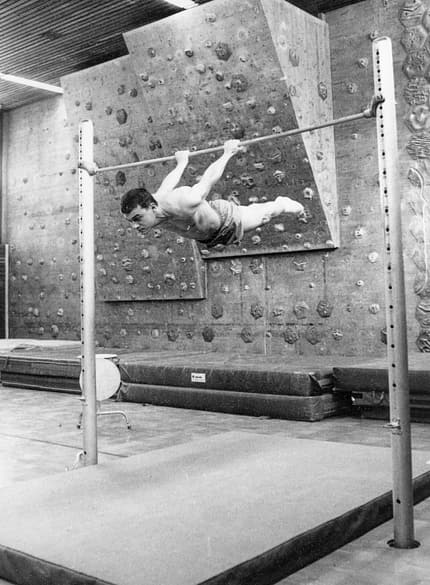

Trainer Patrick Matros wusste schon vor 25 Jahren um die Bedeutung des Ausgleichstrainings.

Komplex statt isoliert

Idealerweise wird Ausgleichstraining als intermuskuläres Training praktiziert. Damit ist gemeint, dass statt einzelner Muskeln eher ganze Muskelschlingen trainiert werden. Als solche werden Muskelgruppen bezeichnet, die sich zur Ausführung von Bewegungen zusammenschließen. Ein gutes Beispiel für solch komplexes Training sind Stützübungen wie Liegestütz, Handstand oder -vorübungen. Dabei werden sowohl Trapez- und Delta-Muskel als auch die Handgelenks-Strecker in einer für Kletternde unüblichen Belastungsrichtung trainiert und die gesamte Stützschlinge, zu denen diese Muskeln gehören, funktional belastet.

Ein isoliertes Muskeltraining der Antagonisten ergibt nach wie vor Sinn bei Verletzungen, in der Reha oder wenn besonders schwache Muskeln gezielt gestärkt werden sollen. Für eine ausreichende Kräftigung der Nichtleistungsmuskulatur ambitionierter Kletterer ist es jedoch nicht optimal. Auch weil dadurch nicht der Mehrwert komplexer Übungen erreicht wird. Denn wenn bei komplexen Übungen mehr Muskeln mittrainiert werden, verbessert sich auch das Zusammenspiel dieser Muskulatur.

Hohe Intensität ist wichtig

Zudem dürfte es einleuchtend sein, dass ein Training der Antagonisten mit einem dünnen Gummiband keine Balance mit den Leistungsmuskeln, die wir beim Klettern mit hoher Intensität belasten, herstellen kann. Auch beim Ausgleichstraining gilt deshalb: hohe Intensität und adäquater Umfang. Die Nichtleistungsmuskulatur sollte mindestens einmal pro Woche (besser zweimal) trainiert werden – mit dem eigenen Körpergewicht und komplexen Übungen. Um den für eine Person passenden Trainingsreiz zu finden, lässt sich die Intensität der meisten Übungen individuell anpassen. Bei unseren Übungsvorschlägen auf den nächsten Seiten geben wir eine Spanne an, wie viele Wiederholungen und Sätze man machen sollte. Die jeweilige Übung sollte so schwer gewählt werden, dass man die minimale Wiederholungszahl gerade hinbekommt. Denn auch beim Antagonistentraining sollte die Belastung über die Zeit gesteigert werden, etwa über die Steigerung von Wiederholungs- oder Satzzahlen und dann wieder über das Erschweren der Übung.

Abwechslung oder Variationen

Wie beim Training der Leistungsmuskulatur gilt auch beim Ausgleichstraining: Abwechslung ist wichtig, sonst gewöhnt sich der Körper an die Belastung, Fortschritt bleibt aus und die Muskulatur wird sogar schwächer. Dies kann durch Abwechslung bei den Übungen verhindert werden, aber auch durch Variationen bei der Übungsausführung. Nachfolgend zwei Variationen, die ihr in eure Übungen einbauen könnt:

• Isometrisches Training: Baut Haltephasen in eure Bewegungsabläufe ein.

• Peak Contraction: Haltet die Endposition eurer Bewegung für zwei bis drei Sekunden

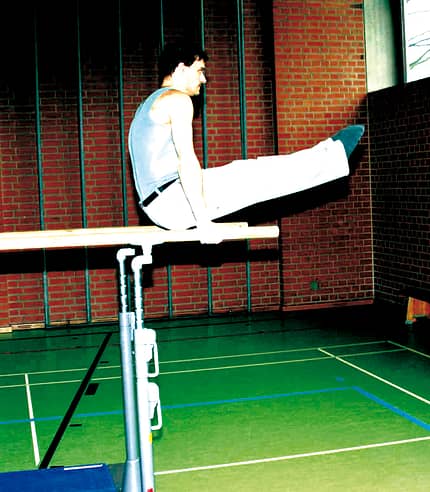

Auch mit Turkish-Getup-Varianten lässt sich prima die Stützkraft trainieren.

Das richtige Maß finden

Auf den nächsten Seiten haben wir euch eine Auswahl der besten Ausgleichsübungen für Kletterer zusammengestellt. Wir haben sie unterteilt in Übungen, die für alle sinnvoll sind, sowie welche, die von der Intensität eher für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis gedacht sind. Diese Kategorien dienen aber nur als Anhaltspunkte. Tastet euch langsam heran und schaut, welche Übungen jeweils die richtige Intensität für euch haben. Wichtig: Achtet auf eine saubere Bewegungsausführung! Schafft ihr diese nicht, beginnt mit einer leichteren Variante und steigert euch, wenn diese einfach wird.

Eine Gewohnheit daraus machen

Für Menschen, die nicht generell gerne trainieren, ist es sinnvoll, sich einen festen Termin in der Woche anzugewöhnen, am besten mit motivierten Kletterfreunden, um das Training durchzuziehen. Am besten trainiert man die Kletterleistungsmuskulatur ebenso, mit Klimmzügen und Co, einmal die Woche, und baut ganz selbstverständlich Ausgleichsübungen mit ein. Dann lohnt sich der Aufwand doppelt.

Und noch etwas: Hört auf euren Körper und gönnt ihm die nötigen Pausen zwischen euren Trainingseinheiten! Auch beim Ausgleichstraining mit hoher Intensität gilt das Prinzip der Superkompensation: Die besten Ergebnisse erzielt ihr, wenn die beanspruchte Muskulatur vollkommen erholt ist. Viel Spaß!

Mehr: