Bevor ihr ans Gebirgsklettern denkt, solltet ihr folgendes draufhaben: Klettern an echtem Fels, am besten auch in Mehrseillängenrouten. Lässt sich in unseren Mittelgebirgen oder mediterranen Gebieten lernen. Kondition und Trittsicherheit im alpinen Gelände: Bekommt ihr am besten beim Wandern oder auf Klettersteigen im Gebirge. Falsch bis lebensgefährlich: aus der Halle ins Gebirge.

Bei der Routenwahl gilt folgendes: Die erste Route sollte ungefähr zwei volle Grade unter dem, was ihr im Klettergarten vorsteigt, liegen (also zum Beispiel 5 statt 7). Gebirgsrouten sind kompliziert, ausgesetzt und oft auch ungewohnt hart bewertet. Die Route sollte gut gesichert oder – sofern ihr mit Keilen und Schlingen firm seid – zumindest gut absicherbar sein. Gebohrte Standplätze sind bei den ersten Routen sehr ratsam. Fester Fels und ein klarer Routenverlauf sollten gegeben sein. Fürs erste Mal genügt eine Wandhöhe von 200 bis 300 Metern vollauf, die Gipfelhöhe sollte 2500 Meter nicht überschreiten. Wichtig: Auch Zu- und Abstieg sollten leicht sein. Optimal ist, wenn sie weitgehend auf einem bezeichneten Wanderweg verlaufen.

Eine geeignete Route findet ihr am besten in einem Auswahlführer, der auf Genussklettern spezialisiert ist, zum Beispiel: „Best of Genuss“, Panico Alpinverlag; „Schweiz Plaisir“, Edition Filidor; „Genussklettern Österreich Mitte“, Alpinverlag; „Genuss-Kletteratlas Österreich Ost“, Schall-Verlag. Diese beschreiben leichte bis mittelschwere (ca. 3 bis 6+), schöne und meist gut gesicherte Routen.

Denkt bei der Routenwahl daran, dass ihr anfangs länger brauchen werdet als im Führer angegeben. Da trifft es sich gut, dass alpines Klettern im Hochsommer stattfindet: Nicht nur sind dann die Zu- und Abstiege oft schon schneefrei, sondern die Tage auch recht lang. Startet früh am Tag. Ihr wollt nicht die letzten in der Route sein und habt so auch noch Zeitreserven für den Abstieg. Steigt nur bei stabilem Schönwetter ein (siehe nächste Seite).

Am besten geht ihr das erste Mal natürlich mit einem erfahrenen Partner. Falls euch das alles trotzdem zu windig erscheint, findet ihr unter www.bergfuehrer-verband.de geeignete Bergschulen für einen Alpinkletterkurs.

Weitere Artikel:

Wetter

Für die erste Tour braucht ihr mindestens einen Tag lang stabiles Wetter. Im Gebirge fallen die Wetterphänomene extremer aus als im Flachland: Es kann im Sommer schneien, Gebirgsgewitter sind wild und gefährlich, der Wind in großen Höhen kühlt einen rasend schnell aus. Deutlich sicherer ist es deshalb, wenn man die Tour erst bei optimaler Wetterlage antritt. Vorhersagen zum Alpenwetter gibt‘s hier:

www.wetteronline.de Vorhersagen für Deutschland, Alpen, Europa und weltweit.

www.wetter.com Wetterberichte und lokale 7-Tages-Prognosen weltweit.

www.alpenverein.de Wetterbericht der ZAMG in Innsbruck für den gesamten Alpenraum.

www.nzz.ch Wetterbericht der Neuen Züricher Zeitung für die Schweiz, mehrmals täglich aktualisiert.

www.provinz.bz.it Wetterbericht des Südtiroler Bürgernetzes für die Dolomiten und den Gardasee.

www.bergruf.de Links zu derzeit über 1500 Webcams im Alpenraum, um sich einen Eindruck vom Wetter und den Verhältnissen vor Ort zu machen.

089/295070 Alpenvereinswetterbericht für den gesamten Alpenraum (Ansage für den folgenden Tag ab 16:00 Uhr).

0900/911566-80 Alpenwetterbericht in Österreich (Ansage, nur aus Österreich anwählbar).

0041/848800162 Alpenwetterbericht in der Schweiz.

089/294940 Alpine Auskunft des DAV (Infos zu aktuellen Schnee- und Wetterverhältnissen etc.).

Weitere Artikel:

Ausrüstung

Was alles mitmuss: 30 bis 40 Liter Rucksack: Meist genügt ein Rucksack pro Seilschaft, den der Nachsteiger trägt. Erste Hilfe Set, Stirnlampe, Handschuhe, Mütze. Getränk (min. 1 Liter pro Person), Energieriegel, Brotzeit.

Für leichte Zu- und Abstiege: stabile Multifunktionsschuhe mit griffigem Profil, die man beim Klettern an den Hüftgurt hängen kann. Leichte Wetterschutzjacke, Funktionsunterwäsche, Fleece-Pullover oder Softshell-Jacke. Hose mit viel Bewegungsfreiheit, nützlich ist eine Beintasche, für das Topo. Für alpine Sportkletterrouten, über die abgeseilt wird, reicht ein Minirucksack (ca. 10 Liter) mit Trinksystem (mindestens 2 Liter), einigen Energieriegeln, dem Erste Hilfe Set und einem leichten Wetterschutz für jeden Seilpartner.

An Kletterausrüstung sollte jeder dabei haben: Helm: Schutz vor Steinschlag und bei Stürzen. Hüftgurt: mit mindestens 4 Materialschlaufen. Abseilgerät: Abseilachter oder ein Gerät, mit dem man sichern und abseilen kann. 1 HMS- und 2 bis 3 weitere Verschlusskarabiner: Standplatzbau, zur Selbst- und HMS-Sicherung. 1 Bandschlinge 120 cm: Am Standplatz und für dicke Sanduhren. 2 Bandschlingen 60 cm: Für Sanduhren, Verlängern von Zwischensicherungen. 2 bis 3 Prusikschlingen 5 - 6 mm: Selbstsicherung beim Abseilen, Aufstieg am Seil.

Dazu kommt für die Seilschaft: Halb- oder Zwillingsseil: Mehr Sicherheit bei Stürzen über scharfe Kanten, doppelte Abseillänge. 10 bis 15 Expressschlingen: Zwischensicherungen. Oft wird die benötigte Zahl im Kletterführer angegeben. 1 Satz Klemmkeile und 3 mittlere Friends (1 bis 3 oder Camalots 0,5 bis 2): Zusätzliche Zwischensicherungen und Verbesserung des Standplatzes.

Weitere Artikel:

Orientierung

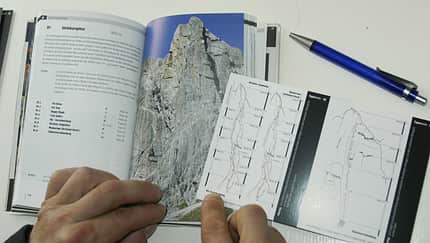

In modernen Kletterführern weisen Topos den Weg durch die Wand. Standardisierte Symbole sorgen dafür, dass viele Informationen auf kleinsten Raum passen. Lernt die Symbole. Kopiert Topo und Beschreibung, ein dicker Führer ist in der Wand unnötiger Ballast.

Fragt den Hüttenwirt nochmal nach der Wettervorhersage und den Verhältnissen in der Route sowie im Zu- und Abstieg, um vor unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein.

Versucht, den Verlauf der Route beim Zustieg möglichst früh mit Hilfe des Topos ausfindig zu machen. Je näher ihr unter der Wand seid, desto schwieriger wird dies. Orientiert euch zuerst an den groben Strukturen der Wand, identifiziert den Einstieg und merkt euch die markantesten Stellen. In der Route: Prägt euch vor jeder Seillänge deren Verlauf ein, damit ihr nicht in heiklen Passagen auch noch über den Weiterweg grübeln müsst.

Weitere Artikel:

In der Wand

Einmal in der Wand müsst ihr immer gesichert sein – entweder vom Partner oder mit einer Selbstsicherung! Macht nur an den vorgesehenen Standplätzen Stand und lasst auch bei kurzen Seillängen keinen aus. Vor der ersten Alpinkletterei solltet ihr euch mit dem Standplatzbau beschäftigen. Übt die verschiedenen Arten des Aufbaus sowie das Handling beim Sichern. Im Gebirge sollten Aufbau und Ablauf in Fleisch und Blut übergegangen sein. Einen Überblick über die aktuellen Empfehlungen zum Standplatzbau findet ihr auf www.klettern.de/standplatzbau sowie beim Deutschen Alpenverein unter www.alpenverein.de, dort unter Breitensport-Sicherheitsforschung-Veröffentlichungen.

Sind beide Seilschaftspartner am Standplatz angekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der bisherige Nachsteiger steigt nun vor („Wechselführung“), oder ein Kletterer steigt alle Seillängen vor. Dann ist ein Umbau des Standplatzes nötig, bei dem beide Partner lückenlos gesichert bleiben müssen.

Nach dem Standplatz solltet ihr möglichst bald eine Zwischensicherung klippen oder legen, um einen direkten Sturz in den Standplatz zu vermeiden. Achtet immer auf einen möglichst geraden Seilverlauf (gegebenenfalls Zwischensicherungen verlängern), damit euch der Seilzug nicht aus der Wand zieht. Passt auf, dass die Seile sich nicht in Rissen verklemmen.

Lernt die sogenannten „Seilkommandos“, bevor ihr einsteigt. Oft fällt die Verständigung im Gebirge schwer, dann können Seilkommandos auch durchs Seil übertragen werden, zum Beispiel: drei Mal kurzes Ziehen heißt: „Ich habe Stand“. Informiert euren Vorsteiger gelegentlich, wieviel Seil er noch hat (z.B. „noch zehn Meter“), damit er rechtzeitig nach dem Stand sucht.

Der Fels im Gebirge ist der Verwitterung ausgesetzt und selten durchgehend fest. Prüft zweifelhafte Griffe und Tritte vor dem Belasten durch Dagegenklopfen. Wenn unsichere Griffe nicht zu vermeiden sind, belastet diese nach unten, nicht nach außen!

Weitere Artikel:

Abstieg

Sofern ihr unsere Tipps zur Routenplanung (erste Seite), berücksichtigt habt, steigt ihr über einen gemütlichen Wanderweg zurück zur Hütte. Das ist am einfachsten und sichersten. Viele Unfälle passieren nämlich im Abstieg, wenn Kondition und Konzentration nachlassen. Außer dem Abstieg über den Wanderweg gibt es zwei weitere Möglichkeiten, vom Berg zu kommen: Abklettern oder Abseilen.

Wenn ihr über eine Route abseilen müsst oder wollt, müsst ihr das Abseilen und den ganzen Ablauf vorher beherrschen. Wichtig sind vor allem die folgenden Punkte: Am Abseilstand immer zuerst eine Selbstsicherung (Bandschlinge mit Verschlusskarabiner) einhängen. Abseilen immer mit Kurzprusik. Beim Abseilen frühzeitig nach der nächsten Abseilstelle suchen, nicht darüber hinaus seilen! Die Seilenden mit einem Knoten (Sackstich) verbinden, sonst besteht die Gefahr, übers Seilende hinauszuseilen (Absturz!). Was beim Abseilen im Gebirge alles zu beachten ist, findet ihr übrigens ausführlich unter www.klettern.de/abseilen beschrieben.

Das Abklettern sollte euch bei richtiger Planung möglichst erspart bleiben. Den Schwierigkeitsgrad 2 (auf manchen „Normalwegen“ gefordert) in ausgesetztem Gelände abzuklettern, kann nämlich für Gebirgsnovizen schon ziemlich grenzwertig sein. Hier müsst ihr bei Absturzgefahr eventuell sichern. In leichterem Gelände, besonders in steilen Rinnen und Kaminen wird meist taloffen abgeklettert, so behält man die Übersicht. Schwierige Passagen klettert man frontal und seitlings ab. Wichtig ist, sich auch im Abstieg immer über den „Wegverlauf und den nächsten „Rastpunkt“ zu orientieren.

Weitere Artikel:

Wenn was schiefgeht

Wenn was schiefgeht, dann heißt es Ruhe bewahren und wissen, was zu tun ist. Wenn ihr merkt, dass ihr in einer Route zu langsam unterwegs seid, dreht rechtzeitig um. Werdet ihr doch einmal von der Nacht eingeholt, biwakiert lieber, bevor ihr in gefährlichem Gelände herumirrt und euch in eine Sackgasse manövriert oder gar abstürzt. Ein Notbiwak ist nicht angenehm, lässt sich in der Regel im Sommer aber mit Zweimann-Biwaksack und Seilen und Rucksäcken als Unterlage gut überstehen. Besteht Absturzgefahr, sichert euch mit Bandschlingen oder bleibt angeseilt.

Verletzt sich ein Partner so schwer, dass er nicht mehr selbständig vom Berg kommt, bringt ihn aus einer etwaigen Gefahrenzone, führt die notwendigen Sofortmaßnahmen durch (ein Erste-Hilfe-Kurs kann nie schaden) und verständigt die Bergrettung. Lasst den Verletzten nicht allein, betreut ihn intensiv und schützt ihn vor Auskühlung.

Ein Handy erleichtert den Notruf – falls ihr am Unfallort Empfang habt (vor der Tour beim Hüttenwirt fragen). Die Notrufnummer ist europaweit die 112. Noch besser ist es, die Nummer der lokalen Rettungsleitstelle zu kennen. In der Schweiz im Ernstfall lieber gleich die REGA (1414) anrufen.

Sonst das alpine Notsignal absetzen: Sechsmal in der Minute (alle 10 Sekunden) ein Signal geben (Pfeifen, Rufen, Lichtsignale), danach eine Minute Pause und das Ganze von vorn. Die Antwort besteht aus drei Signalen pro Minute (alle 20 Sekunden) und einer Minute Pause.

Weitere Artikel:

Noch mehr Tipps

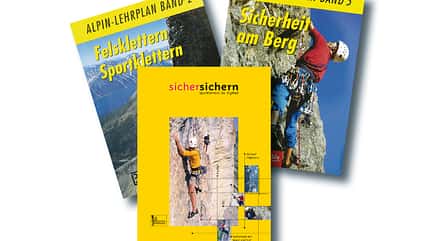

In den vom Deutschen Alpenverein und vom Verband Deutscher Berg- und Skiführer herausgegebenen und im BLV-Verlag erschienenen Alpin-Lehrplänen findet ihr umfangreiche Information zu alpiner Theorie und Praxis. In „Sicher sichern“ (Panico Alpinverlag) beschreibt Bergführer Michael Hoffmann so ziemlich alles, was es zum Thema Seil- und Sicherungstechnik sowie Standplatzbau zu erklären gibt. Eine reiche Auswahl an alpinen Kletterführern und Lehrbüchern zum Thema gibt es unter www.klettern-shop.de.

Weitere Artikel:

- Krangel nein danke - richtig Seil aufnehmen

- Partnercheck und Co: Sicher klettern mit diesen Tipps

- Standplatzbau in Mehrseillängenrouten

- Nackenschmerzen vom Sichern? Das muss nicht sein

- Friends'n'Cams - Absichern mit Klemmgeräten

- Abseilen im Gebirge - so geht's

- Sauber sichern

- Alpintaugliche Softshelljacken im Test

- Zustiegsschuhe im Test

- Aktuelle Kletterschuhe im Test

- Einfachseile der 10-Millimiter-Klasse im Vergleich