Kaum ist das Seil im Karabiner, entspannt sich der Körper und lässt die Nähmaschine, also dieses verflixte Beinzittern, nach. Es ist immer wieder erstaunlich, wie vertrauenerweckend ein bisschen Metall und Nylon sein können. Zumal beides über die Jahre immer weniger wurde und der leichteste Karabiner am Markt inzwischen unter 20 Gramm wiegt.

Karabiner im Einsatz

Die meisten Karabiner kommen als Express-Schlinge zum Einsatz, aber nicht alle. Beim Trad- und Alpinklettern hängen auch Keile und Cams oder Schlingen und Reepschnüre am Karabiner. Für den Einsatz mit Cams bieten die Cam-Hersteller zum Teil zu den Cam-Farben passend gefärbte Karabiner an, was die Suche nach der passenden Größe erleichtert. Auch bei Exen machen unterschiedliche Farben Sinn, weil dann klar ist, welcher Karabiner in den Bohrhaken und in welchen das Seil kommt.

Die D-Form ist bei Karabinern immer noch Standard, Oval-Karabiner kommen nur in speziellen Bereichen wie dem Bigwall-Klettern zum Einsatz. D-förmige Karabiner sind mehr oder weniger asymmetrisch: auf der Schlingenseite schmaler, zur Schnapperöffnung breiter. Das spart Material und Gewicht, und im Bereich der Karabiner-Öffnung ist trotzdem ausreichend Platz. Stark s-förmig gebogene Längsschenkel verhindern, dass der Karabiner in Querlage in einer Schlinge hängen bleibt. Diese rutscht durch die Form bei Belastung immer zu einem der Karabiner-Enden. Ansonsten ist eine breitere Auflage in dem Bereich, wo das Seil umgelenkt wird, schonend fürs Seil. Manche Karabiner haben hier sogar eine Vertiefung als Seilführung, was im Sturzfall für eine günstige Belastung nahe der stabilsten Achse (am Längssschenkel) sorgt.

Handling contra Gewicht

Das Gewicht lässt am einfachsten reduzieren, indem man den Karabiner kleiner macht und so Material spart. Die Namen einiger extraleichter Karabiner – Micro oder Nano zum Beispiel – bezeugen diese Strategie. Fürs alpine Klettern, wo jedes Gramm zählt, mag das sinnvoll sein. Beim Sportklettern ist wichtiger, dass der Karabiner gut in der Hand liegt und sich bequem klippen lässt. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe normal-großer Karabiner in der 35- bis 40 Gramm-Klasse, die den Gurt nicht zusehr belasten und im Handling deutlich angenehmer sind als die Winzlinge.

Ein großer Teil der Karabiner wird heute heißgeschmiedet. Das erlaubt schlanke Querprofile bei dennoch hoher Festigkeit. Generell genügt zwar ein der Norm gerade entsprechender Karabiner vollauf, wenn aber bessere Modelle erhältlich sind – und sehr viele Karabiner übertreffen die Normanforderungen –, sollte man das Mehr an Sicherheit mitnehmen. Eine hohe Offen-Festigkeit bietet mehr Reserven, falls es beim Sturz doch mal den Schnapper aufdrückt.

In den folgenden Absätzen geben wir euch einen Überblick über den Karabinermarkt und stellen die Entwicklungen bei Schnappern vor. Damit sich der Körper immer wieder freudig entspannen kann!

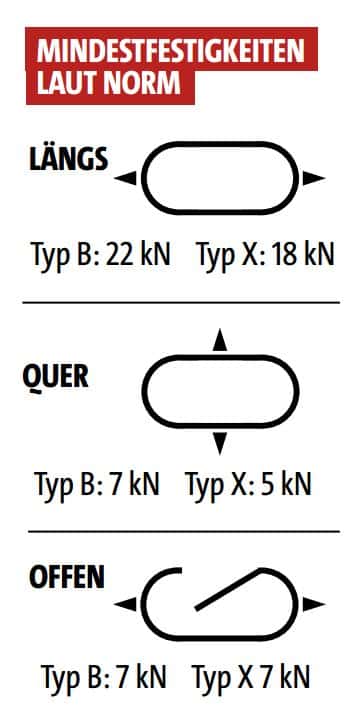

Normanforderungen gemäß EN 12275

Ohne ein CE-Zeichen und die Einhaltung der Norm darf in der EU kein Karabiner verkauft werden.

Karabiner sind im rechtlichen Sinn Persönliche Schutzausrüstung, an die der Gesetzgeber besonders hohe Anforderungen stellt. Die Karabinernorm EN 12275 definiert Anforderungen und Prüfmethoden für alle Karabiner, die in der EU zum Klettern oder im Industriebereich eingesetzt werden. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Karabinertypen. Die hier

vorgestellten sind sogenannte Basiskarabiner („Typ B“) und Ovalkarabiner („Typ X“).

Die wichtigste Anforderung ist die an die Mindestfestigkeiten. Daneben fordert die Norm auch, dass die Schnapperöffnung mindestens 15 mm betragen muss und dass genug Platz im Karabiner ist, um ihn mit einem geklippten Seil oder Doppelseil darin noch öffnen zu können.

Was auf dem Karabiner stehen muss

Laut EN 12275 sind normale Karabiner (Basiskarabiner, Typ B) immer mit folgenden vier Kennzeichnungen zu versehen: 1 Hersteller; 2 Mindestfestigkeiten (längs, offen, quer, Angaben in kN), die vom Hersteller garantiert werden; 3 CE-Kennzeichnung mit 4-stelliger Kennnummer (diese gibt das die Produktion überwachende Institut an, zum Beispiel steht 0123 für den TÜV Süd); 4 Verweis auf die Gebrauchsanleitung.

Daneben bringen viele Hersteller noch freiwillig zusätzliche Angabenan, in diesem Fall zum Beispiel: 5 Identifikations- oder Batchnummer, oft mit Herstellungsmonat und Jahr; 6 Verweis auf die UIAA-Norm (die keine Rechtsverbindlichkeit hat); 7 Verweis auf die EN 12275, die Norm für Karabiner.