Mord und Totschlag, Kurzschwert auf Schild, Mann gegen Mann – vier Tage lang fochten Germanen und Römer im späten September des Jahres 9 n. Chr. gegeneinander, oft den Gegner mehr ahnend als sehend im dichten Gestrüpp und in den dunklen Schatten der Bäume. Um die 18.000 Römer – Fußsoldaten, aber auch Reitertrupps – wurden in zähem, blutigem Ringen von 50.000 Germanen aufgerieben, die für ihre Heimat, für die Ehre, für die Freiheit, vielleicht aber auch einfach nur gegen das unbarmherzige Steuersystem des römischen Statthalters für Germanien, Quinctilius Varus, kämpften. Die Rolle, die der Cherusker Arminius, später als »Hermann« eingedeutscht, dabei spielte, ist heute allerdings umstritten. War er tatsächlich ein Befreier seines Volks oder doch nur ein Verräter der römischen Idee mit unstillbarem Machthunger?

Irgendwo hier, im Teutoburger Wald, der sich bei Bielefeld als 105 Kilometer langer Höhenrücken von Nordwest nach Südost zieht und dann direkt ins Eggegebirge übergeht, so vermuten viele, soll die große Schlacht getobt haben, die die Römer, wenn schon nicht ganz aus Germanien vertrieb, so doch deutlich jenseits des Rheins zurückdrängte. Hermann, als Knabe von seinem Vater nach Rom zur Ausbildung geschickt, war als römischer Bürger nach Hause zurückgekehrt, zunächst als Teil der römischen Truppe, und führte das aufständische Germanenheer an. Er konnte wohl kaum ahnen, dass rund 2.000 Jahre später sogar ein Wanderweg nach ihm benannt wird: der Hermannsweg. Zwar raschelt es auch heute noch geheimnisvoll durchs dichte Laub, aber die Blätter bewegt der Wind, der auf dem Kamm des auch schlicht »Teuto« genannten Walds mitunter ein recht heftiges Spiel treibt.

Kein Wunder, ist das Land ringsum doch maximal leicht wellig wie ein erstarrter Ozean, vor allem nach Westen hin, und bietet den Böen kaum Widerstand. Weit wandern die Blicke und ungehemmt, streifen kleine Ortschaften, Felder, Windräder. »Bei klarer Sicht sieht man von hier oben sogar das Uni-Klinikum in Münster«, sagt Wolfgang Peters, der für den Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge arbeitet. Und das liegt volle 50 Kilometer entfernt. Die Aussichtspunkte reihen sich auf dem 156 Kilometer langen Weitwanderweg nur so aneinander, und er überrascht mit einer Vielfalt, die man einem Mittelgebirge kaum zutraut, das selbst am höchsten Punkt noch unter 450 Meter bleibt.

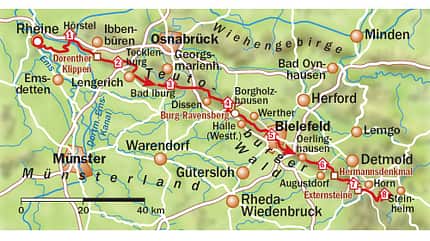

Acht Tage dauert das Kammwandervergnügen, und es beginnt sehr flach, in Rheine auf 50 Höhenmetern, auf Augenhöhe mit dem Fluss Ems. Am Ende des Tags eins deutet der 95 Meter hohe Huckberg zart an, dass es nun zur Sache geht. Die »Schöne Aussicht« am Morgen darauf erlaubt – nomen est omen – schon einen ersten vorsichtigen Rundblick, und dann stürzt der Hermannsweg Wanderer in die erste große Überraschung: Die Dörenther Klippen, ein bizarres Gewirr aus Felsen, kleben über einem Abgrund und geben den Blick frei über kleine Orte und das weite Münsterland. Tief holt man Luft, sobald man aus dem dichten Wald heraustritt, und staunt über den fast alpinen Moment. Mit einem Hauch Alpen verblüfft der Weg auch am dritten Tag: an der Waldwirtschaft Malepartus,die fast genau zwischen dem beschaulichen Tecklenburg mit seinen Fachwerkhäuschen und Bad Iburg liegt, über das ein achteckiger Bergfried wacht. Der Weg lässt keine andere Wahl, als im Malepartus einzukehren, denn er führt direkt aus dem Wald durch den Biergarten. Innen wartet holzgetäfelte Gemütlichkeit, gesteigert noch durch Dirndl oder Krachlederne tragende Servicekräfte.

Ein bisschen Bayern in Nordrhein-Westfalen

»Ein bisschen Bayern in Nordrhein-Westfalen«, sagt Helmut Bangert, seines Zeichens Hauptwegewart des Teutoburger-Waldvereins, schmunzelnd. Er hat recht. Und auch das kulinarische Angebot stammt eindeutig von südlich des Weißwurstäquators. Pausieren, gut essen, das Wandern und die Landschaft genießen ist übrigens nirgends auf dem gut ausgeschilderten Weg ein Problem, der immer dem weißen H auf schwarzem Grund folgt. Rund um den Fernmeldeturm bei Dissen steht alles voller Pilze, Holunderbeeren laden zum Sammeln ein. Kurz vorher haben zwei steile, anstrengende Serpentinen aus der Noller Schlucht, eher ein Durchlass denn ein Canyon, auf den schmalen Waldpfad geführt. Kathedralenartig ragen die Buchenstämme in die Höhe, an lichteren Stellen wuchert der Farn hüfthoch. Oben vom Turm, wo der Wind gewaltig durch Jacken und Hosen pustet, aber auch vom nahen Luisenturm aus übersieht man den bewaldeten Höhenzug des Teutoburger Walds.

Im Südosten erspähen scharfe Augen die Burg Ravensberg

In leichten Schwüngen zieht der Kamm mit Bäumen dicht bestanden dahin, wirkt wie die Endmoräne eines Riesengletschers. Entstanden ist er aber durch tektonische Vorgänge: Erdplatten schoben sich übereinander. Im Südosten erspähen scharfe Augen die Burg Ravensberg, eine lohnende Einkehrmöglichkeit nur ein Stückchen abseits der regulären Route, ebenfalls mit schöner Aussicht, und den Fernsehturm bei Bielefeld – beides Punkte, zu denen die nächsten Tagesetappen führen.

Magie im Wald: Die Externsteine

Ob schon Hermann oder seine Kundschafter den Kamm nutzten, um die Römer zu beobachten? Die Varusschlacht begann wohl mit dem Zug der römischen Soldaten aus dem Sommerlager, das an der Weser vermutet wird, in ihr Winterlager an Rhein oder Lippe. Die Reiter mit ihren Standarten und Wimpeln und die größeren Verbände von Fußsoldaten müsste man schon damals recht gut vom Kamm aus gesehen haben. Jedenfalls entgeht dem 27-Meter-Hermann nichts, der, den Blick Richtung Rhein gerichtet, bis zum heutigen Tag überwacht, dass die zurückgeschlagenen Römer nicht etwa wiederkehren. Vom 386 Meter hohen Teutberg bei Detmold aus reckt die Statue ihr sieben Meter langes Schwert etwaigen Angreifern entgegen. Der Architekt und Bildhauer Ernst von Bandel verliebte sich Ende des 19. Jahrhunderts so in die Idee eines Denkmals für den wehrhaften Cheruskerfürsten, dass er seine sämtliche Habe in das gewaltige Bauwerk steckte und sogar in eine Blockhütte zu Füßen seines Hermanns zog, in die »Bandel-Hütte«, die man auch heute noch besichtigen kann.

Gnädigerweise konnte er die Einweihung seines Lebenswerks im Jahr 1875 noch erleben.Historisch ungenau bleibt hingegen die Bedeutung und Nutzung der Externsteine, wie das Hermannsdenkmal auf der siebten Etappe gelegen und weit über die Grenzen der Region bekannt. 13 Steine ragen im Wiembecke-Tal bis zu 40 Meter hoch auf, teils frei stehend; Brücken und Treppen erschließen die markante Formation. Den Nazis kamen die mystischen Brocken gerade recht, um den Platz zu einer urgermanisch-keltischen Kultstätte hochzustilisieren. Kraftort nennen esoterisch angehauchte Naturen ihn, und auch heute versammeln sich in der Walpurgisnacht Heerscharen von Anhängern verschiedener Kulte unter den schartigen Monolithen. Einen Besuch wert sind sie allemal, ganz für sich hat man die rätselhaften Kolosse jedoch nie, die sich an windstillen Tagen perfekt im aufgestauten Wasser der Wiembecke spiegeln und kopfüber ins Erdinnere zu wachsen scheinen.

Ein Hauch Schwarzwald für Hermannswanderer

Nach den bayerischen Momenten in der Mitte des Wegs wartet zum Schluss noch ein Hauch Schwarzwald auf Hermannswanderer: Durch das Silberbachtal gurgelt munter das Wasser über moosbewachsene Felsblöcke, hohe, dunkle Tannen spenden Schatten. Der Weg schlängelt sich über Steine, helle Sonnenflecken sprenkeln ihn. Im 18. Jahrhundert versuchte man, hier Silber zu schürfen. Wer mag, kehrt am Anfang des Tals in der quirligen Silbermühle ein und verkostet im Gastgarten fangfrische Forellen. Dann reicht die Energie allemal für den pulstreibenden Anstieg auf die Lippische Velmerstot, den offiziellen Endpunkt des Wegs, aber eigentlich schon Teil des Eggegebirges. Oben empfängt eine Hochheide Wanderer, und man nascht sich durch leckere Blaubeeren. Den Gipfel umgeben alte Hutewälder, in die Vieh getrieben wurde, das sich an Blättern, Zweigen und jungen Stämmen satt fraß. Die angeknabberten Buchen bildeten viele Ersatzstämme aus, die sie noch heute wie flehende Arme in den Himmel recken.

Velmerstot: Erstaunlich steil für einen Höhenzug im Norden

Der Name Velmerstot, erklärt Wolfgang Peters, stamme wahrscheinlich von einem der beiden Orte etwas im Süden gelegen, von Veldrom oder Feldrom. »Und der hintere Teil heißt nicht ›tot‹, sondern ›stot‹«, setzt er hinzu, »das bedeutet steil oder Stute« – vielleicht ein Hinweis auf die Huteweidewirtschaft. Tatsächlich ist die Lippische Velmerstot erstaunlich steil für einen Höhenzug so weit im Norden Deutschlands. Und der Wortteil »tot« mag noch so sehr eigentlich »stot« lauten – schaut man nach Nordwesten ins Wiehengebirge, einen im Osten parallel zum Teutoburger Wald verlaufenden Höhenzug, bleibt der Gedanke ans Sterben nicht so fern. Denn dort, so vermutet man aktuell, soll die eigentliche Varusschlacht getobt und Hermann Germanien bis aufs Blut gegen Rom verteidigt haben.

Hermanns Etappen

Rheine – Hörstel

21,5 km, ca. 10 Hm, 5 h

Wald, Wiesen, Heide und Gewässer (Ems, Bevergerner Aa, Dortmund-Ems-Kanal) zeichnen die flache Einstiegsetappe aus. Zum Schluss: erster Anstieg auf den Huckberg (95 m).

Hörstel – Tecklenburg

22 km, 220 Hm, 6 h

An Tag zwei fühlt man sich schon als Kammwanderer: Es geht durch Mischwald aufwärts, an der Schönen Aussicht vorbei zu den Dörenther Klippen. Der Abend klingt im Fachwerkstädtchen Tecklenburg aus.

Tecklenburg – Bad Iburg

23 km, 160 Hm, 6,5 h

Die meiste Zeit wandert man über Wiesen und durch Buchenwald.

Der Weg führt durch den Biergarten des Malepartus (bayerische Einkehr). Über den Kammweg mit steilen Flanken erreicht man Bad Iburg.

Bad Iburg – Borgholzhausen

23 km, 310 Hm, 6,5–7 h

Viel Wald, ein steter Wechsel von Auf und Ab und mehrere Aussichtstürme wie Dissener Fernmeldeturm und Luisenturm bestimmen Etappe 4.

Borgholzhausen – Bielefeld

26,5 km, 490 Hm, 7–8 h

Gleich zu Beginn winkt ein Abstecher zur Burg Ravensberg (Einkehr). An der Burgmauer hinab auf den regulären Weg. In stetem Auf und Ab durch Wald; wer will, besteigt den Fernsehturm an der Hünenburg.

Bielefeld – Hörste

21,5 km, 280 Hm, 5,5–6 h

Zur Burg Sparrenburg, im Wald auf den Ebberg (309 m) mit Aussichtsturm. Bald ziehen Serpentinen im Wald hoch. Über Tönsberg (334 m), an Hügelgräbern vorbei zum Bienen-Schmidt (Einkehr). Auf dem Literarischen Wanderweg nach Hörste.

Hörste – Externsteine/Horn

16,5 km, 270 Hm, 5,5 h

An Teichen entlang, den Berg hinauf und zum Hermannsdenkmal auf dem Teutberg (386 m). Nach dem Rummel genießt man die Rückkehr in den Wald. Über den Luftkurort Berlebeck weiter und schließlich hinab zu den Externsteinen.

Externsteine – Leopoldstal

7,5 km, 160 Hm, 3 h

An den Externsteinen geht der Hermannsweg in den Eggeweg über und führt durchs romantische Silberbachtal (Einkehr: Silbermühle) auf den Endpunkt, die Lippische Velmerstot (441 m). Nach Leopoldstal hinab.

Reiseinfos zum Hermannsweg

Lage

Der Teutoburger Wald liegt zum größten Teil in Nordrhein-Westfalen und erstreckt sich auf 105 Kilometer Länge vom 95 Meter hohen Huckberg bei Rheine bis Horn-Meinberg. Die Lippische Velmerstot

(468 m), der Endpunkt des Hermannswegs, gehört schon zum im Südwesten angrenzenden Eggegebirge. Größere Städte: Bielefeld, Detmold.

Charakter

Der Hermannsweg überrascht nicht mit steilen Anstiegen oder übermäßig anstrengenden Etappen, sondern führt als Kammweg gut ausgeschildert auf angenehmen Pfaden zu Aussichtspunkten und -türmen. Die landschaftliche Vielfalt reicht von fast alpinen Eindrücken an den Dörenther Klippen über Schwarzwald-Impressionen im Silberbachtal bis zu einer Hochheide an der Lippischen Velmerstot. Beschauliche Ortschaften und Städte am Weg sorgen für ausreichend Einkehrmöglichkeiten. Wer will, hängt noch den Eggeweg an (zusätzliche zwei bis drei Tage) und begeht so die ganzen Hermannshöhen (Teuto und Eggegebirge).

Anfahrt

Aus dem Süden über A 45 und A 1, Abfahrt 77 (Münster-Nord), über Bundesstraße 54 und 499 zum Startpunkt in Rheine; aus dem Norden ebenfalls über A 1, Abfahrt 72 (Kreuz Lotte/Osnabrück), über A 30 Richtung Rheine/Amsterdam, Abfahrt 9 (Rheine).

Übernachtung

Viele Pensionen und Hotels liegen fast direkt am Hermannsweg, zum Beispiel das Hotel Drei Kronen, Tecklenburg, www.hoteldreikronen.de, Tel. 0582/225. Einkehrtipp bei später Anreise: Ristorante Pizzeria Prosecco schräg gegenüber; in der Nähe der Externsteine: Waldhotel Bärenstein, Horn-Bad Meinberg, im Teilort Holzhausen, www.hotel-baerenstein.de, Tel. 05234/2090.

Beste Zeit

Ganzjährig; besonders angenehm geht sich der Weg im Hochsommer, da der dichte Wald meist Schatten spendet. Die Etappe um das Hermannsdenkmal und die Externsteine sollte man besser nicht auf Wochenenden, Feiertage oder Ferien legen, denn dann ist der Rummel am größten.

Einkehr

Waldwirtschaft Malepartus, hier verläuft der Hermannsweg quer durch den Gastgarten; bayerische Gemütlichkeit, Tel. 05483/8337, www.waldwirtschaft-malepartus.de. Waldhotel Silbermühle auf der letzten Etappe: frische Forelle, schöner Biergarten, www.silbermuehle.de, Tel. 05234/2222 (in der Hochsaison besser Tisch reservieren). Kaffee und Kuchen mit Aussicht: Burg Ravensberg. Für den »lippischen Pickert«, eine regionale Spezialität: Bienen-Schmidt in Lage-Stapellage, www.bienen-schmidt.de, Tel. 05232/990202.

Karten

Public Press, Hermannsweg,

1:25000, 6,95 Euro; Buchbinderei Probst Rheine, Der Hermannsweg, 1:50000, 7,60 Euro zzgl. Porto, Bezug über www.hermannsweg.de

Buchtipp:

Hermannsweg – Eggeweg, Conrad Stein, M. & D. Großelohmann, Conrad Stein Verlag,12,90 Euro; Der Naturpark Teutoburger Wald, Sabine Schierholz, TpK Regionalverlag, 12,80 Euro.

Info: Teutoburger Wald Tourismus, Tel. 0521/96733-25, www.teutoburgerwald.de; alles zum Hermannsweg: www.hermannsweg.de; Naturpark Teutoburger Wald, Tel. 05231/627944, www.naturpark-teutoburgerwald.de