- Die beste Location für die eigene Kletterwand

- Wie groß und wie steil soll die Wand sein?

- Welche Konstruktion?

- Material und Werkzeug

- Klettergriffe – was eignet sich?

- Interessante Adressen für Klettergriffe

- Moonboard & Co: fertige Alternativen

- Tipps fürs Klettern am Board

- Einfach und günstig: Wandbauanleitung von Fritz Amann

Überlegungen zur eigenen Kletterwand

Eine eigene Kletterwand zu Hause ist keine schlechte Idee, nicht nur im Corona-Lockdown. Meist wird es nur zu einer kleinen Boulderwand reichen, doch auch damit lassen sich Kraft und Fitness trainieren, und man kann sich gut daran abreagieren. Hier gibt es keine konkrete Bau-Anleitung, sondern einen Leitfaden zu den grundsätzlich wichtigen Fragen rund um den Wandbau. Folgende Überlegungen sollte man anstellen, bevor man die Säge anwirft.

Während sich ein Dachboden auf den ersten Blick gut eignet, um dort eine Wand und Griffe anzubringen, haben Speicher oder wenig isolierte Dachstühle den entscheidenden Nachteil, dass sich die klimatischen Bedingungen, zu deutsch die Temperatur, nur schlecht regulieren lassen: Meist verfügt man hier weder über eine Heizung noch über eine Klima-Anlage – und so kann es im Winter saukalt und bei Sonnenschein oder im Sommer sehr heiß werden. Gut geeignet ist eher ein Kellerraum oder eine Garage, oder eben ein Raum, der sich gut belüften lässt. Auch im Garten lässt sich eine Wand gut installieren, allerdings muss dann das Holz behandelt werden, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann und das Holz nicht aufquillt; des weiteren sollte man eine Überdachung mit einplanen.

Die Kletterwand sollte mindestens zwei Meter Breite aufweisen, damit man einige Züge machen kann. Drei Meter Breite sind natürlich besser. Bei einer Raumhöhe von 2,20 Metern kann man zwar schon eine Wand bauen, doch fängt es bei einer Höhe von 2,50 oder 2,80 Metern an, Spaß zu machen. Die oben abgebildete Wand befindet sich in einem Raum mit einer Deckenhöhe von 2,90 Metern und ist 2,65 Meter breit. Zum Vergleich, ein Moonboard ist 3,15 Meter hoch und 2,44 Meter breit.

Wie steil die Wand sein soll, also welche Neigung sie haben soll, hängt von mehreren Faktoren ab. Die maßgeblichen Fragen dazu lauten: Wie stark bist du? und: Was willst du trainieren? Die Wand im Beispiel (siehe auch Fotostrecke oben) besteht aus einem senkrechten Kickboard am Fuß und dann einer Wand mit 30 Grad Überhang. Wer hauptsächlich schwer bouldert oder viel überhängend klettert, kann auch mit 40 bis 45 Grad glücklich werden. Doch für die meisten Kletterer eignen sich 25 bis 35 Grad Neigung. Diese Neigung bietet gute Trainingsmöglichkeiten im Hinblick auf das vermutlich verbreitete Trainingsziel, nachher an "richtigen" Wänden zu profitieren. Ist die Wand weniger steil, wird es schnell langweilig oder man muss die Griffgröße so klein wählen, dass die Finger stark belastet werden. Außerdem ist die Kletterstrecke in einem niedrigen Raum dann eher kurz. Ist die Wand steiler, ist die Kletterstrecke potenziell länger, aber es wird schwerer, daran zu klettern. Im Zweifel muss man die Griffe dann so groß wählen, dass die Trainingsbelastung dem Trainingsziel nicht mehr gerecht wird. Daher sollte man sich überlegen, für welche Wandneigung man trainieren will und wie die eigenen Kletterfähigkeiten sind. Auch stellt sich die Frage, ob man hauptsächlich an der Wand trainiert oder eher gelegentlich und ergänzend.

Ausnahmen: Wände für absolute Anfänger und Kinder dürfen gern senkrecht oder gar plattig (also das Gegenteil von überhängend) sein. In diesen Wandneigungen lässt sich spielerisch das Klettern erlernen, man kann Spiele spielen und das Bewegungsgefühl schulen.

Im oben gezeigten Beispiel bestand bereits eine im Raum freistehende Rahmenkonstruktion, sozusagen ein Exoskelett. Die Konstruktion ist zwar etwas aufwändig, allerdings bietet sie große Stabilität, man muss nicht in die Wand bohren – die Wände bleiben unberührt – und der Boden bleibt frei. Da wir noch eine Klimmzugstange und unsere Fingerboards aufhängen wollten, hatten wir diese Konstruktion bereits vor der Kletterwand gebaut. Etwas einfacher ist hingegen die unten abgebildete Dreieckskonstruktion, bei der man aber Einschränkungen mit den tragenden Balken am Boden und an den Seiten hinnehmen muss. Diese sind bei unkontrollierten Stürzen nicht ganz ungefährlich, vor allem wenn man keine große Weichbodenmatte, sondern nur Crashpads oder behelfsmäßige Matten darunter legt.

(Hier bietet der Kletterer David Parete einen Kletterwand-Konstruktionsplan zum Download an)

Den Rahmen sparen kann man sich, wenn man problemlos in die tragenden Partien des Gebäudes bohren kann, die man etwa mit einem sogenannten Balkenfinder (oder -sucher) aufspüren kann; oder diese bereits freiliegen (beispielsweise im Dachstuhl). Dachbalken können bei älteren Häusern auch durchaus mal etwas gekrümmt sein, hier sollte man vorher checken, ob nicht eine zusätzliche Unterkonstruktion sinnvoll ist, um eine halbwegs gerade Fläche zu erhalten. Auch in Betonwänden (im Keller zum Beispiel) lassen sich angemessen große Schwerlastanker versenken.

Wenn die Wand verstellbar sein soll, dann ist die einfachste Variante wohl, die Wand mit Ketten in den Hauptverankerungen zu regulieren. Diese Variante ist allerdings weniger stabil, die Wand wird bei dynamischen Zügen etwas mitschwingen.

Je nach Konstruktion benötigt man:

- Balken: tragende Balken für die Wand, Verstrebungen für die Stabilität, (kleinere) Balken für die Stöße (also die Platten-Übergänge);

- je nach Fläche entsprechend Mehrschicht- oder Sperrholzplatten (kein Pressspan!). Diese sollten mindestens 18 Millimeter Dicke aufweisen und möglichst von einer Größe sein, die man noch gut allein gestemmt bekommt.

- für die Schraublöcher braucht man Einschlag- oder Einschraubmuttern; bei einem Loch-Abstand von 15 bis 20 Zentimetern ist die Anzahl anhand der Plattengröße zu kalkulieren

- Winkel- und Flachverbinder aus Metall, Gewindestangen und Holzschrauben, je nach Konstruktion auch Dübel und weitere Verbindungsmaterialien, gegebenenfalls Bautenschutzmatten zum Unterlegen

- Klettergriffe (siehe unten)

- zu den Griffen passende metrische Zylinderkopfschrauben (meist M10, die Länge variiert nach Griffgröße; die Schrauben sollten so lang sein, dass sie hinten noch circa einen Zentimeter aus der Wand herausragen) und Spaxschrauben – für eine Außenwand sollte man Edelstahlschrauben nehmen, die nicht korrodieren

- Akkubohrer & /-Schrauber, hilft nachher auch beim Griffe einschrauben

- Säge, Hammer, Zollstock

- Bleistift, um ihn hinters Ohr zu klemmen

Welche Klettergriffe am besten in die eigene Wand passen, ist wohl zu großen Teilen Geschmackssache. Allerdings gibt es einige Faktoren zu bedenken.

Große Griffe sind zwar sexy, aber teuer. Außerdem nehmen sie viel Platz ein und verhindern mehrere kleinere Griffe am gleichen Ort. Um möglichst viele Griffkombinationen zu ermöglichen, eignen sich also mittelgroße und kleine Griffe besser, um möglichst viele verschiedene Züge zu ermöglichen.

Händigkeit – viele Griffe sind für entweder die rechte oder die linke Hand optimiert. Zwar kann man sie meist mit der anderen Hand auch festhalten, das fühlt sich aber oftmals unergonomisch und damit unangenehm an. Damit dieser Effekt nicht die Kombinationsmöglichkeiten einschränkt, sind im Zweifel schlichte und eher symmetrische Griffe die bessere Wahl.

Haptik – herkömmliche Polyesterharzgriffe können sehr rauh sein, Polyurethan ist leichter, Holzgriffe sind glatter, erfordern deshalb auch ordentlich Fingerpower. Bei Anbietern wie www.climb-holds.com kann man die Griffe im Sortiment sogar nach Oberflächenrauhigkeit sortieren. Holzgriffe sind bei Vieltrainierern beliebt, weil sie die Haut weniger "abschleifen". Wer Klettergriffe aus Holz selbst herstellen will, sollte Hartholz wählen und darauf achten, dass keine zu großen Hebelkräfte innerhalb des Griffs auftreten können (damit sie nicht brechen).

Farbe & Aufbau – Die Grifffarbe ist einerseits Geschmackssache, andererseits helfen unterschiedliche Farben bei der Orientierung. Wer sich für Holzgriffe oder ein einfarbiges Setup entscheidet, muss sich ein System überlegen, anhand dessen er sich die Boulder merken und anderen mitteilen kann. Zum einen lässt sich die Wand mit Buchstaben und Zahlen in ein Koordinatensystem aufteilen ("Start bei R14, hoch zu M9, dann N3, G8 matchen, F10, B13 ist Top"). Die andere Idee stammt von den Briten, bei denen eine Wand im Keller mit selbstgeschnitzten Holzgriffen ja zum Standard gehört – sie schreiben mit Filzstift Namen auf die Griffe, da geht der Boulder dann ungefähr so: "Start bei Kylie, dann Andy, Joe, Big Momma, Niall auf Schulter und dann hoch zu Fatty". Mittlerweile helfen auch Apps dabei, die Boulder zu speichern und kommunizieren: zum Beispiel Boulder Book, Lappenboard oder Stökt.

Mit etwas Glück lässt sich auch bei der eigenen Kletterhalle eine Ladung alter Griffe abstauben. Die meisten Hallen sortieren regelmäßig alte Griffe aus und freuen sich, wenn sie dafür Abnehmer finden.

Kletterkultur (mit Blue Pill, Blocz und Hard Wood Holds im Programm) bietet neben Griffen auch individuelle Lösungen für Wand- und Mattenbauprojekte an und vertreibt das Kilterboard in Deutschland. In Kürze soll unter dem Namen Community Climbing Equipment ein komplettes Sortiment fürs Heimtraining online gehen.

Auch beim Anbieter Benkyclimbing lassen sich individuelle Lösungen erarbeiten, sowohl freistehende Wände als auch Einzelteile wie Platten und Griffe bestellen.

Die aus den USA stammende Grifffirma Revolution produziert mittlerweile ausschließlich in Deutschland.

Weitere Adressen:

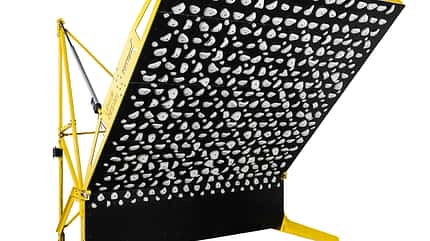

Wer keine Lust, keine Zeit oder keine Möglichkeit hat, sich selbst eine Kletterwand zu bauen, kann auch fertige Lösungen in Betracht ziehen. Am berühmtesten ist vermutlich das Moonboard, das es in verschiedenen Ausführungen gibt. Das Moonboard mit der zugehörigen App erlaubt das Klettern von etablierten Boulderproblemen, das Austauschen mit Freunden darüber und mit dem LED-System auch das automatische Anzeigen der Griffabfolge. Doch auch von Tension und Kilter (siehe Bild oben) gibt es fertige Boards.

Die Boardregeln von Alex Megos sind hart: Kein Daumeneinsatz, kein Matchen, kein Hooken. Denn dies sind alles Faktoren, die Kraft sparen können – und um stark zu werden, muss man eben erst einmal Kraft aufwenden... doch unsere Tipps sollen neben dem besten Trainingseffekt auch noch Verletzungsvermeidung und Spaß mitabdecken.

- Such dir Sparringspartner. Zu zweit oder zu dritt macht das Bouldern und Boulder-Ausdenken deutlich mehr Spaß als allein. Außerdem hat man dann Spotter für die etwas unberechenbareren Züge.

- Lass es langsam angehen. Die Belastungen am Board sind sehr intensiv und deutlich härter als normales Klettern in der Boulderhalle. Plane ausreichende Ruhetage ein und steigere Umfang und Intensität langsam.

- Nutze lieber kleine oder schlechte Tritte und größere Griffe statt kleine oder schlechte Griffe und größere Tritte. Ersteres schult Fußtechnik, Bewegungsvermögen und Körperspannung, letzteres geht einfach nur auf die Finger.

- Um Boulder zu verschärfen, begrenze die Trittmöglichkeiten (nur eine Farbe erlaubt, nur Spax, nur Griff-Tritt, nur definierte Tritte, etc)

- Um schwere Boulder zu entschärfen, erlaube Zwischengriffe, größere oder mehr Tritte, oder übe schwere Einzelzüge mit einem Hilfsgriff, um die Bewegung zu erlernen – klappt die Bewegung, gehe zum eigentlichen Griff zurück.

- Für die Kraftausdauer: Klettere vier mal vier verschiedene Boulder hintereinander, mache nach jedem Durchgang zwischen einer und drei Minuten Pause, zwischen den jeweils vier Bouldern aber so wenig wie möglich. Wenn du in der letzten Runde in den letzen Zügen des letzten Boulders abfällst, war die Schwierigkeit genau richtig, um die Kraftausdauer zu verbessern.

- Qualität vor Quantität: Achte auf saubere Bewegungen, gehe nicht müde oder schlecht erholt ans Board!

- Bonus-Tipp: Liquidchalk ist zwar gewöhnungsbedürftig, man vermeidet aber die ganz große Kontamination der Wohnung.